カワトンボ科で,分布域からほぼ区別ができる地域と種は以下の通り.本州・四国の白色の都府県において,ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボの区別が難しくなる.ただし地域によっては,例えば神戸市のように,ニホンカワトンボは橙色翅型♂+淡橙色翅型♀だけでアサヒナカワトンボは透明翅型♂♀だけしかいない(ただし最近橙色翅のアサヒナカワトンボが限られた場所で発見された),というように,容易に区別できる場合がある.調査地域の分布状況についてよく調べることが大切である.

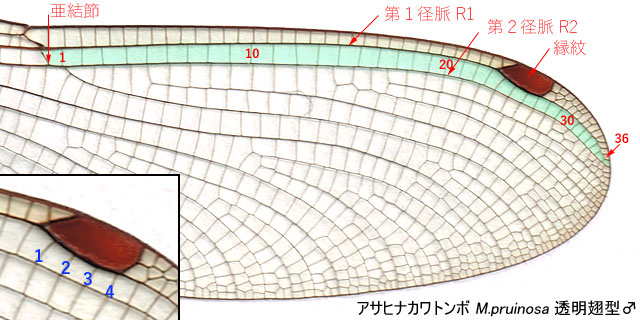

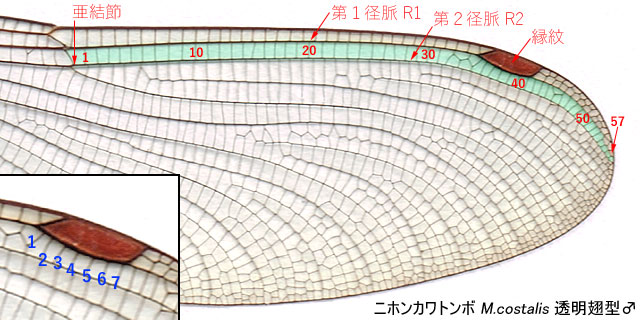

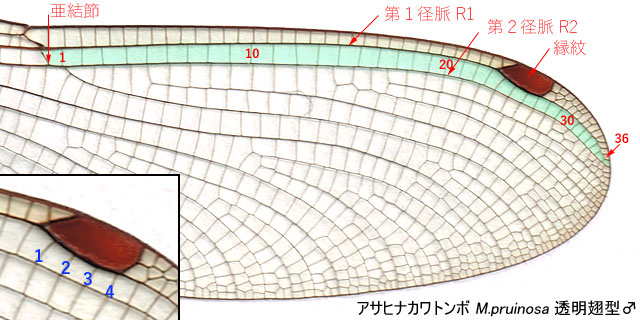

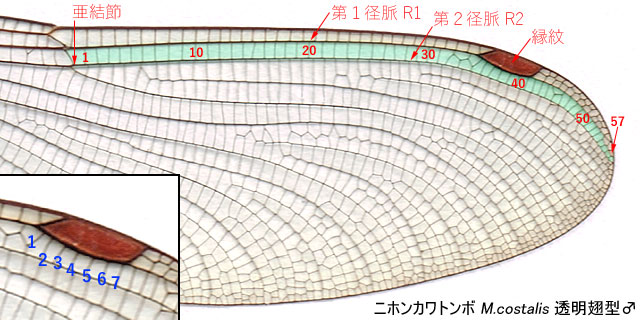

一般に,アサヒナカワトンボの方がニホンカワトンボに比べて,翅脈が粗く見える.下の図5,6を比較して見ていただくとそれがよく分かるであろう.ただこれにも個体変異がかなりあるので,注意を要する.

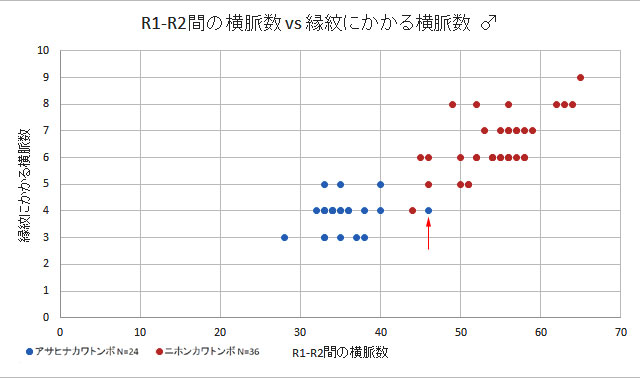

ただし,図7の赤矢印で示した例外的な個体があるように,適用に当たっては他の形質や分布域とともに総合的に判断する必要がある.赤矢印は徳島県美波町日和佐産のアサヒナカワトンボで,この地域にはニホンカワトンボが分布していないことになっている.こういう例外はあるものの,杉村ら(1999)の図鑑に掲載されている日本各地の Mnais 属の標本写真(展翅標本のみ)を,地名を元に新しい分類名に訂正してこの方法で検査しても,ほとんどがこの度数分布にしたがっており,この基準はかなり適用できる可能性があると考えている.

ところで,フィールドでこの部分の横脈数を数えるのは困難であるし,後から写真で判別するとなると,これは不可能であろう.そこで,この考え方を発展させた簡便法として.縁紋にかかる横脈数による比較を調べてみた.部位については,図5,6の左下に掲げた挿図を参照してほしい.こちらも,すべての翅の型を含めて計数している.

以上の横脈数を数える方法は,既に述べたようにまだ試行的であって,適用するときには,一つの参考情報として扱い,確信が持てるまでは他の形質も参考にして同定を進めていっていただきたい.

図1.カワトンボ科各種で,その分布域から区別できる種(浜田・井上,1985参照).

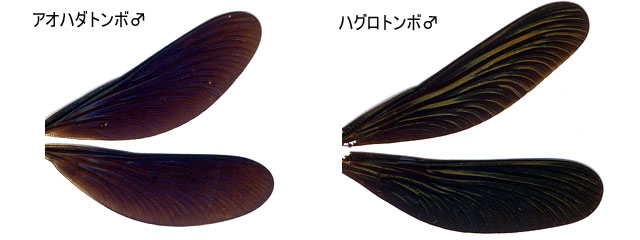

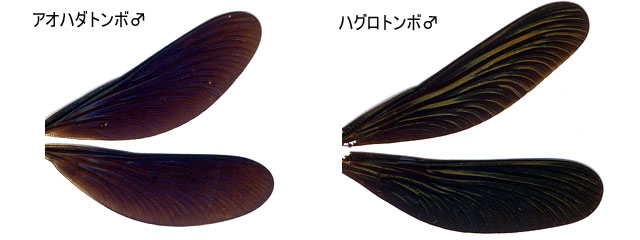

アオハダトンボ♂とハグロトンボ♂は,普通翅の形で区別する.アオハダトンボの方が,幅に対して長さが短く,また翅の後縁の円味が強い.

図2.アオハダトンボ♂とハグロトンボ♂の翅の形の違い.

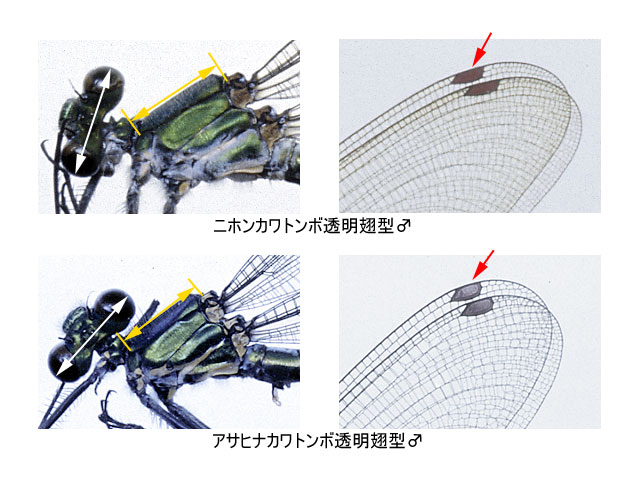

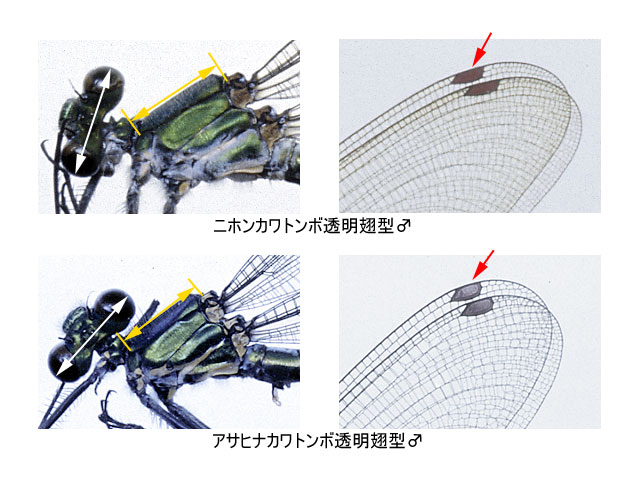

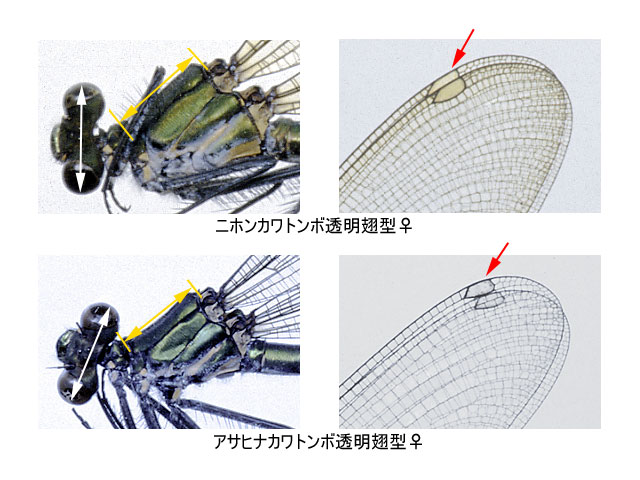

ニホンカワトンボとアサヒナカワトンボを形態から区別する場合,一つは,頭幅長(白色矢印)に対する翅胸高(黄色矢印)の比を見る.ニホンカワトンボの方がこの比が大きくなっていて翅胸高が高く見える.もう一つは縁紋の形(赤色矢印)であって,ニホンカワトンボの方が細長い.しかし,これらの形質は地域差,個体差があるようで,絶対確実な区別点とはならないようである.

図3.典型的な個体における

ニホンカワトンボ透明翅型♂とアサヒナカワトンボ透明翅型♂の違い.

ニホンカワトンボ透明翅型♂とアサヒナカワトンボ透明翅型♂の違い.

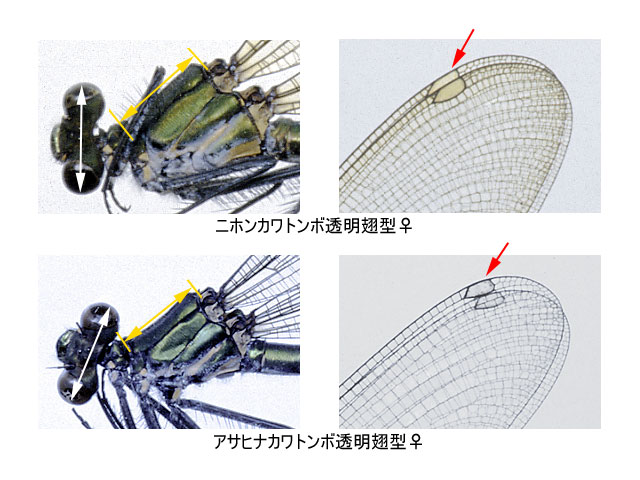

図4.典型的な個体における

ニホンカワトンボ透明翅型♀とアサヒナカワトンボ透明翅型♀の違い.

ここで,兵庫県やその近隣では通用すると思われる,もう一つの区別点を紹介しておきたい.この方法はまだ十分多数の標本を検討できていないので,あくまで試行的なものと理解していただきたい.また特に兵庫県から遠く離れた場所においては,それぞれの地域で各自で検討をしてから利用してほしい.ニホンカワトンボ透明翅型♀とアサヒナカワトンボ透明翅型♀の違い.

一般に,アサヒナカワトンボの方がニホンカワトンボに比べて,翅脈が粗く見える.下の図5,6を比較して見ていただくとそれがよく分かるであろう.ただこれにも個体変異がかなりあるので,注意を要する.

図5.アサヒナカワトンボ透明翅型オスの結節より外側の翅脈.

図6.ニホンカワトンボ透明翅型オスの結節より外側の翅脈.

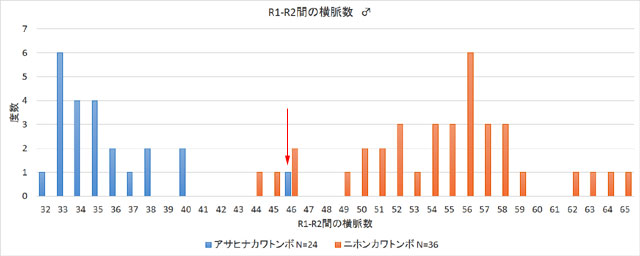

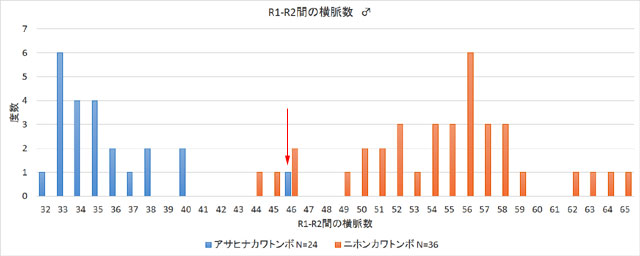

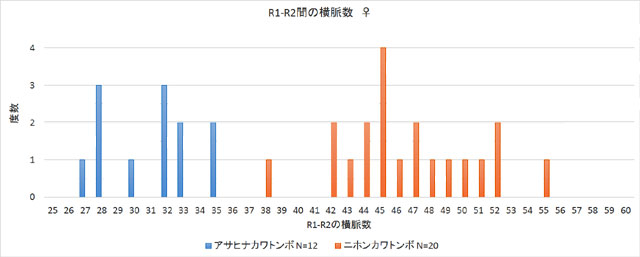

そこで,粗い・細かいでは主観的になるので,特にはっきりとその差が感じられる部位の翅脈数を比較してみた.結節より外側の第1径脈 R1 と第2径脈 R2 の間の,亜結節から外側の横脈数(図5,6で薄緑色で示した部分)を,手持ちの標本(オスメスともすべての翅の型を含めている)で比較してみた.数え方は図5,6を参照していただきたい.

図7.アサヒナカワトンボとニホンカワトンボのオスにおける,

第1径脈と第2径脈の間の,亜結節より外側の横脈数比較.

赤い矢印は兵庫県産ではなく,徳島県美波町日和佐産の個体である.

第1径脈と第2径脈の間の,亜結節より外側の横脈数比較.

赤い矢印は兵庫県産ではなく,徳島県美波町日和佐産の個体である.

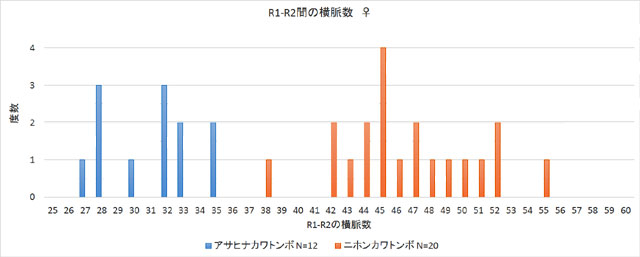

図8.アサヒナカワトンボとニホンカワトンボのメスにおける,

第1径脈と第2径脈の間の,亜結節より外側の横脈数比較.

手持ちの標本はほとんどが兵庫県産であるが,図7,8を見れば,かなりはっきりと両種におけるこの色部分の横脈数の違いが分かるであろう.したがって,兵庫県やその近隣では,この部分の横脈数が多ければニホンカワトンボ,少なければアサヒナカワトンボとしてよいのではないだろうかと考えている.第1径脈と第2径脈の間の,亜結節より外側の横脈数比較.

ただし,図7の赤矢印で示した例外的な個体があるように,適用に当たっては他の形質や分布域とともに総合的に判断する必要がある.赤矢印は徳島県美波町日和佐産のアサヒナカワトンボで,この地域にはニホンカワトンボが分布していないことになっている.こういう例外はあるものの,杉村ら(1999)の図鑑に掲載されている日本各地の Mnais 属の標本写真(展翅標本のみ)を,地名を元に新しい分類名に訂正してこの方法で検査しても,ほとんどがこの度数分布にしたがっており,この基準はかなり適用できる可能性があると考えている.

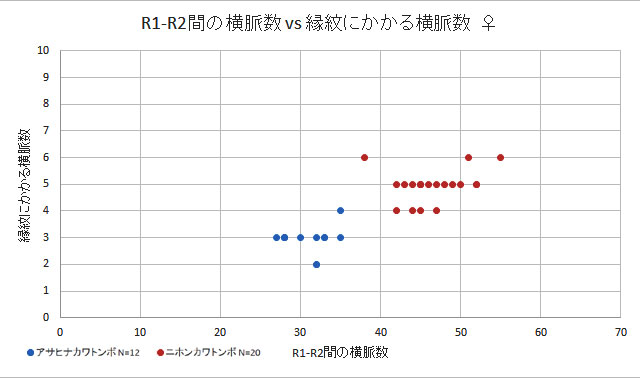

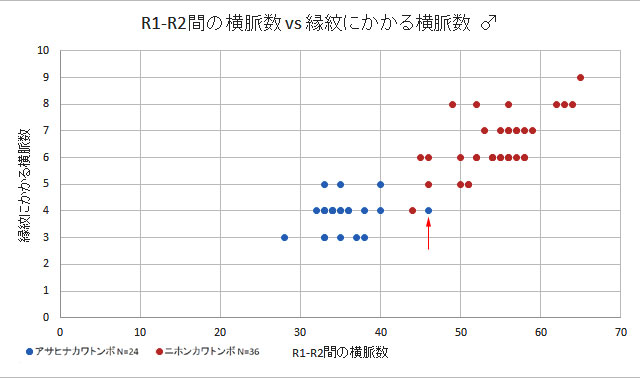

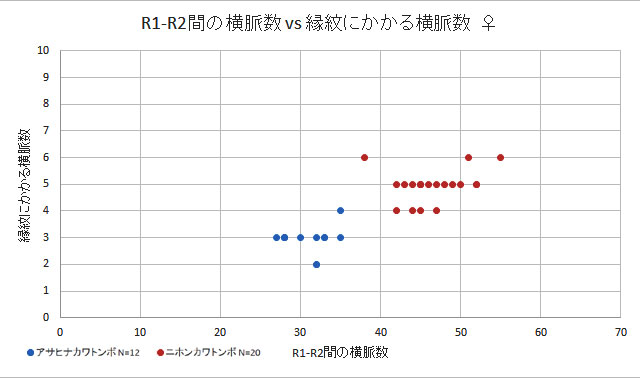

ところで,フィールドでこの部分の横脈数を数えるのは困難であるし,後から写真で判別するとなると,これは不可能であろう.そこで,この考え方を発展させた簡便法として.縁紋にかかる横脈数による比較を調べてみた.部位については,図5,6の左下に掲げた挿図を参照してほしい.こちらも,すべての翅の型を含めて計数している.

図9.アサヒナカワトンボとニホンカワトンボのオスにおける,

第1経脈と第2経脈の間の横脈数と,縁紋にかかる横脈数との相関図.

赤い矢印は兵庫県産ではなく,徳島県美波町日和佐産の個体である.

第1経脈と第2経脈の間の横脈数と,縁紋にかかる横脈数との相関図.

赤い矢印は兵庫県産ではなく,徳島県美波町日和佐産の個体である.

図10.アサヒナカワトンボとニホンカワトンボのメスにおける,

第1経脈と第2経脈の間の横脈数と,縁紋にかかる横脈数との相関図.

相関図より,縦軸と横軸の各変数は,互いに相関関係があることはほぼ確かである.簡便法では,縁紋にかかる横脈が,オスの場合6本以上,メスの場合5本以上あれば,ニホンカワトンボとみて,またオスの場合4本以下(図9の例外は非常に小型のニホンカワトンボである),メスの場合3本以下であれば,アサヒナカワトンボとみてほぼ間違いなさそうである.第1経脈と第2経脈の間の横脈数と,縁紋にかかる横脈数との相関図.

以上の横脈数を数える方法は,既に述べたようにまだ試行的であって,適用するときには,一つの参考情報として扱い,確信が持てるまでは他の形質も参考にして同定を進めていっていただきたい.

浜田康・井上清,1985.日本産トンボ大図鑑.講談社.

杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司,1999.原色日本トンボ幼虫成虫大図鑑.北海道大学図書刊行会.