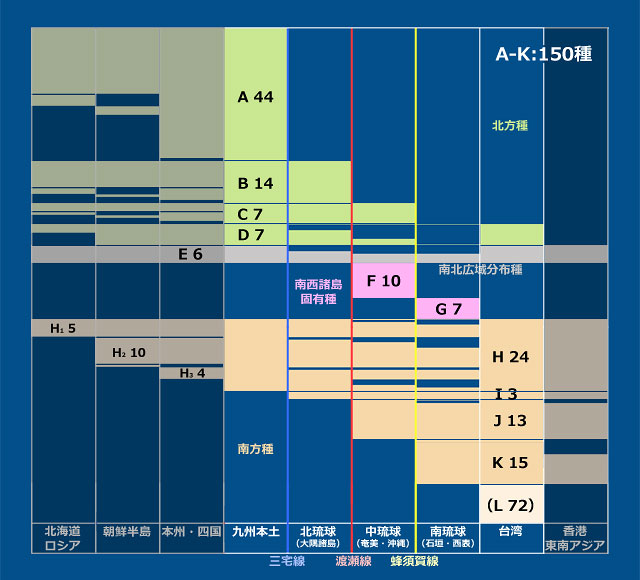

Ⅰ.各島の面積とそこに分布するトンボの種数の関係

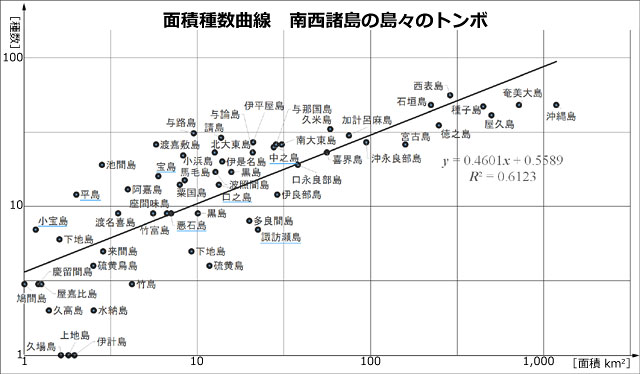

さて,こういった地史を持つ南西諸島の島々には,どのような特徴を持ったトンボたちが生息しているのでしょうか.まず最初に,各島々に生息するトンボの種数を比べてみましょう.生態学でよく知られた関係に,「面積種数曲線」というのがあります.島に生息する生物の種数と島の面積には相関関係があるというものです.そこで,南西諸島のトンボについて調べてみました.

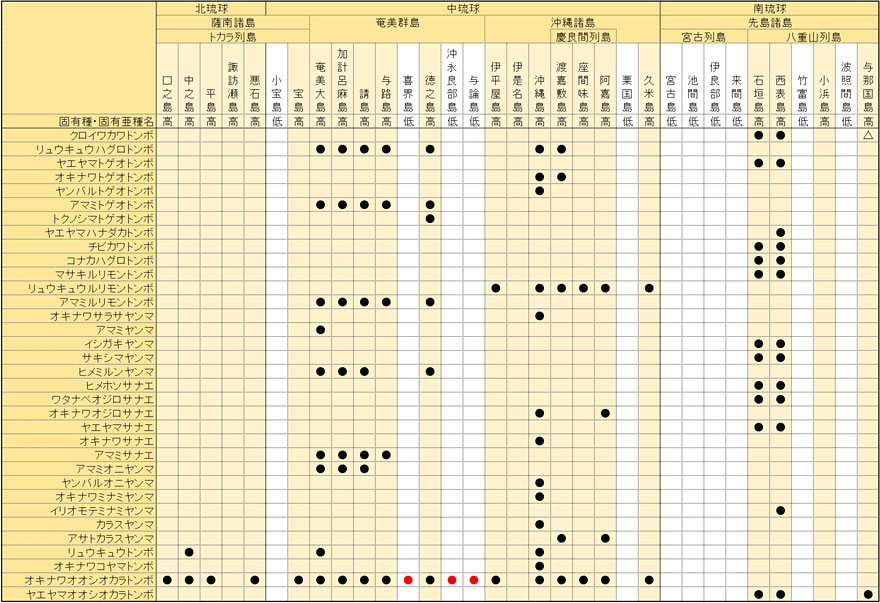

トンボ分布のデータは江平(2023),尾園ら(2007)の分布表(尖閣諸島は除く),尾園ら(2022)に,その後の知見(台湾を除く)を加えたものを用いました.面積種数曲線の場合「その島に生息する種数」を扱いますので,偶産種は除き,また亜種を種としてまとめると,ちょうど100種になりました.各島の面積は目崎(1985)に掲載されている値を用いました.そして描いたのが図4です.相関係数は0.78と,まずまずの結果が出ています.なお Karbe et al.(2025) によって固有種アマミオニヤンマと固有亜種ヤンバルオニヤンマが記載されましたが,執筆時期の関係から表1以外の分析には反映されていないことをお断りしておきます.

図5.南西諸島(尖閣諸島を除く)のトンボの面積種数曲線.種数,面積は常用対数変換をしている.相関係数は0.78.一般に,面積の大きい島により多くの種が生息しているといえる.目崎(1985),尾園ら(2007),江平(2023),その他の情報をもとに描画.青下線はトカラ列島の島々.

これは,面積が大きければ,さまざまな生息環境が島内に存在する可能性が高まり,環境要求性の異なるより多くの生物種を招き入れることが可能になるため,と考えられています.トンボに関してこのことをお話ししておきましょう.

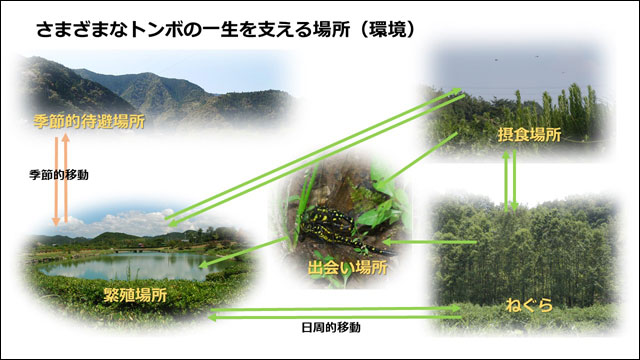

トンボの生息を可能にするには,気候などの物理的環境が好適であること以外にも,生活史全般を支える場所が必要です.図5はトンボの一生を支えるのに必要な場所を示しています.これら個々の環境に対する要求性は,トンボの種類によって少しずつ異なっています.繁殖場所を例にとると,水域の性質(湿地,河川,池沼など)や水域およびまわりの植生の要求性が種によってかなりシビアに異なっています.したがって,多様な水辺環境が存在すれば,より多くの環境要求性を持つトンボ種がそこで繁殖できることになります.そのためには,やはりそれなりの島の面積が必要になってくるでしょう.

図6.トンボの生活史に必要な場所(環境)の概念図.これらはあくまで概念的に分類したもので,空間的には重複している場合が多い.例えば,多くのトンボでは出会い場所と繁殖場所が同一である.南西諸島のトンボには,おそらくアキアカネのような季節的待避を行うトンボはいないと思われる.

Ⅱ.島々のトンボ相の特徴

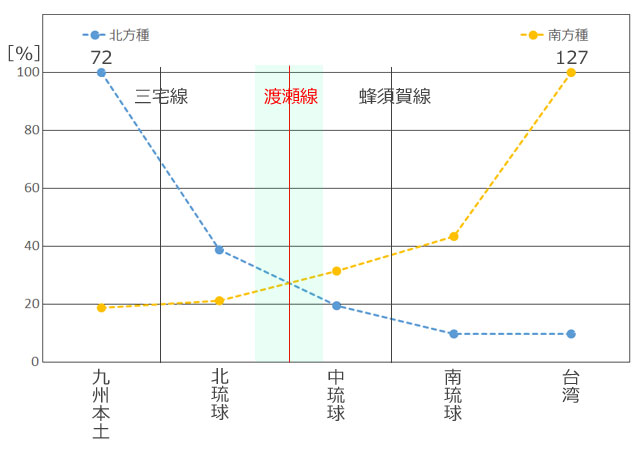

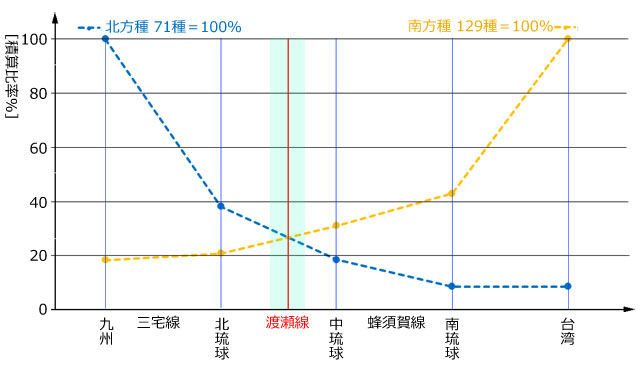

今までの検討結果から,各島々に生息するトンボに影響を与える主な要因として,気候条件,地史,地理的隔離の程度,島の面積,成因と水文系に関係する高島・低島の区別,相対的な海面の上下動,トンボの移動能力などが挙げられるでしょう.これらはそれぞれ独立なものではなく,互いに関係し合っているものです.私が訪れたいくつかの島々については別項で述べるとして,ここでは,トンボの移動能力と各島々のトンボ相,固有種の分布状況について,全体的に眺めてみたいと思います.

南西諸島は離島の集合体ですから,トンボの分布と海を渡る能力には密接な関連があるはずです.そこで,渡海可能なトンボが各島々にどれくらいいるかを調べてみることにしました.ただこのとき,あるトンボが海を渡る能力を有するかどうかを,「客観的に」どうやって判定するかが非常に難しい問題になります.こういったときに有効なのが操作的に定義する方法です.

そこで,一度も陸続きになったことのない海洋島である南北大東島に注目しました.沖縄本島から東に360kmほど離れたこの島のトンボは,すべて海を越えて飛来したと考えるのが合理的です.そこで少なくとも南北大東島で記録されたトンボは海を渡る能力があると定義するのです.このように,合理的な別の観測や事実から定義する方法を操作的定義といいます.ただし一つ注意するべきことは,この定義では,南北大東島に分布しないトンボに移動力がないとはいえないことです.

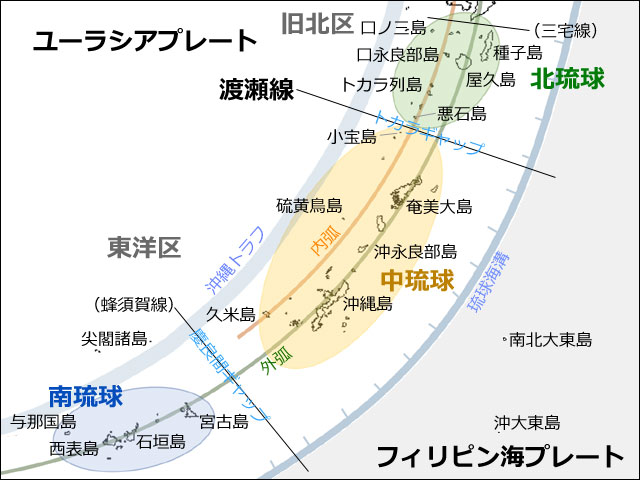

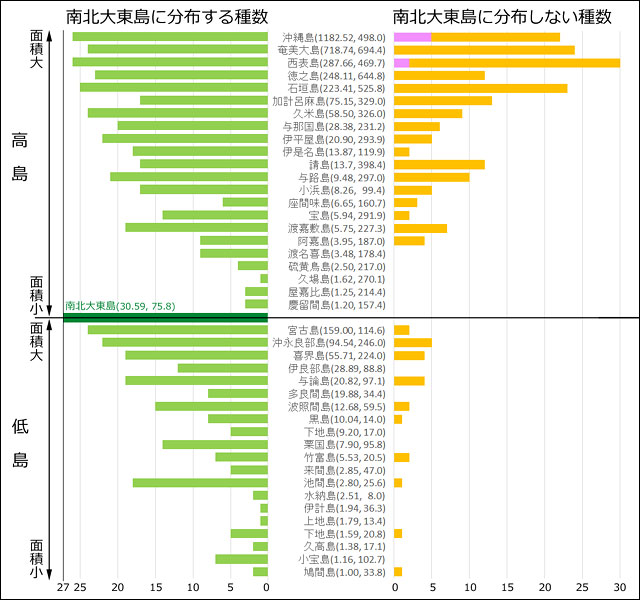

さて,まず面積種数曲線を描いた時に使ったデータを用いて,各島に生息するトンボを,南北大東島に分布する種としない種に分けました.ただ南北大東島は渡瀬線の南側に位置するので,今回は渡瀬線の南側にある島だけを対象としました.もしこれを琉球弧全体に広げると,例えば,大隅諸島(種子島や屋久島)に分布する図7のサブグループBのトンボたちは南北大東島には全く見られません.これらを,移動力の定義とした南北大東島のトンボ相と比較するのは適切ではないと考えたからです.

さて以上のような条件下で描いたグラフが,図7です.

図7.渡瀬線以南の各島々のトンボ相を南北大東島のそれと比較したもの.高島と低島に分け,さらにそれぞれを面積の降順で表示した.( )内の数字はそれぞれ(面積[km

2],最高標高[m])である.南北大東島には27種が分布する.ピンク色はその島にしかいない固有種である.尾園ら(2022)によると,

南大東島に分布表示があるトンボは28種あるが,そのうちスナアカネを除いて27種としている.

以下「南北大東島に分布する種」は「移動力のある種」,「南北大東島に分布しない種」は必ずしも移動力がないとはいえないのですが,ここでは理解しやすくするため「移動力がないと考えられる種」と言い換えることにします.

まずこのグラフにも,面積-種数の関係が色濃く表れていることが分かります.そして面積が小さい島(約3.5km

2以下)に分布するトンボは,高島・低島にかかわらず,ほとんどが「移動力のある種」で占められています.また低島に分布するトンボは,面積の大小にかかわらず,「移動力がないと考えられる種」が少なく「移動力のある種」が多い傾向が見られます.例えば,低島でも比較的面積の大きい宮古島や沖永良部島は,高島の並びでは石垣島と加計呂麻島の間に入りますが,「移動力のある種」の数はあまり変わらないのに,「移動力がないと考えられる種」は少なくなっています.

南西諸島は,過去の地殻変動や海面変動によって,相対的な海面の位置変化にさらされてきたはずです.そんな中で,最高標高の高い高島は面積も広くなる傾向があり,過去に海面上昇した時代にも山地・森林や河川系がそれなりの広さで維持されていたと考えられます.こういった環境のもとで,移動性の乏しい種も減少または絶滅することなく残存することができたのでしょう.さらにこの隔離され安定した環境の中で,固有種さえ進化することができたと考えられます.