カワトンボ科のもう一つの固有種はキヌバカワトンボ属 Genus Psolodesmus です.台湾には本属のトンボとしてシロオビカワトンボ Psolodesmus mandarinus mandarinus とキヌバカワトンボ Psolodesmus mandarinus dorothea が分布しています.前者は中国(アモイ)にも分布していますので,台湾の固有亜種とはなりません.主に1,500m以上の高標高地に生息しているということです.後者は逆に1,500m以下の低地に生息しています(汪,2000).一方クロイワカワトンボは,かつては Psolodesmus mandarinus kuroiwae という学名があてられており,種 mandarinus の亜種扱いでしたが,現在は種 Psolodesmus kuroiwae に格上げされています.台湾と南西諸島合わせて1種2亜種が存在し,本属の固有亜種率は67%(2/3)となります.

トンボの生態学

モノグラフ:南西諸島のトンボたち/台湾と南西諸島の共通種 目次

- 台湾と南西諸島の共通種---

台湾の固有種・固有亜種

台湾から南西諸島に分布が広がっている種

日本本土に分布する台湾との共通種

参考文献

南西諸島のトンボたち/台湾と南西諸島の共通種

台湾の固有種・固有亜種

写真1.タイワンミナミイトトンボ Prodasineura croconota オス.ミナミイトトンボ科のこのトンボは中国本土,香港にも分布しています.

最初に,台湾に分布する固有種・固有亜種についてまとめ,南西諸島のそれらと比べてみて何が見えてくるかを考察してみたいと思います.なおこのページでは,固有のトンボは亜種レベルでまとめています.

List of Odonata species of Taiwan (Wikipedia,2025.1.28.現在) によると,固有種は14種,固有亜種は10種と冒頭に書かれています.ただ実際のリストを数えてみると,endemic species (固有種)と表記されているものは18あって,endemic subspecies (固有亜種)と表記されているものが8しかなく数が合いません.また誤記と思われるもの(endemic species の表記が endemic subspecies になるべきと思われる Leptogomphus 属の2亜種)があり,さらにリストではシノニムとなっているものの修正がないなど,今回はこのリストは使用しにくい点がありました.

List of Odonata species of Taiwan (Wikipedia,2025.1.28.現在) によると,固有種は14種,固有亜種は10種と冒頭に書かれています.ただ実際のリストを数えてみると,endemic species (固有種)と表記されているものは18あって,endemic subspecies (固有亜種)と表記されているものが8しかなく数が合いません.また誤記と思われるもの(endemic species の表記が endemic subspecies になるべきと思われる Leptogomphus 属の2亜種)があり,さらにリストではシノニムとなっているものの修正がないなど,今回はこのリストは使用しにくい点がありました.

そこで「台灣的蜻蛉(汪,2000)」の「台灣産蜻蛉目名録」に星印で記されている21の固有種・亜種を,World Odonata List (2025.1.28現在) 他でシノニム等をチェックしたものを使うことにしました.これらのチェックによって「台灣的蜻蛉」から変更した部分は以下の通りです.

- 「台灣的蜻蛉」には Matrona basilaris subsp. として亜種を特定せずに記載されている.List of Odonata species of Taiwan にはこれが Matrona cyanoptera として記載されている.Odonata of China では Matrona basilaris は大陸にも分布するとされており,Matrona cyanoptera は台湾だけに分布するとされている.そして World Odonata List ではどちらの種名も有効とされている.以上から,「台灣的蜻蛉」の Matrona basilaris subsp. は Matrona cyanoptera と特定し,固有種とした.

- World Odonata List によると,Gomphus takashii は Fukienogomphus prometheus のシノニムであるとされている.よって「台灣的蜻蛉」の固有種 Stylurus takashii※1 はなくなって Fukienogomphus prometheus にまとめられる.Odonata of China および「台灣的蜻蛉」によると Fukienogomphus prometheus は中国大陸にも分布し,これは台湾の固有種とはならない.

- 「台灣的蜻蛉」の「台灣産蜻蛉目名録」には Chlorogomphus risi に固有種(台灣特有種)の星印が付いていないが,本文中には固有種と書かれているのでこれを加えた.

| 属名 | 台湾の固有種・亜種 | 南西諸島の固有種・亜種 |

| カワトンボ科 Family Calopterygidae | ||

| Matrona 100 | cyanoptera | japonica リュウキュウハグロトンボ |

| Psolodesmus 67 | mandarinus dorothea | kuroiwae クロイワカワトンボ |

| トゲオトンボ科 Family Rhipidolestidae | ||

| Rhipidolestes 67 | okinawanus オキナワトゲオトンボ shozoi ヤンバルトゲオトンボ amamiensis amamiensis アマミトゲオトンボ amamiensis tokunoshimensis トクノシマトゲオトンボ |

|

| ハナダカトンボ科 Family Chlorocyphidae | ||

| Aristocypha 100 | baibarana | |

| Rhinocypha 100 | uenoi ヤエヤマハナダカトンボ | |

| ミナミカワトンボ科 Family Euphaeidae | ||

| Bayadera 100 | brevicauda brevicauda | ishigakiana チビカワトンボ |

| Euphaea 100 | formosa | yayeyamana コナカハグロトンボ |

| モノサシトンボ科 Family Platycnemididae | ||

| Coeliccia 80 | flavicauda flavicauda | flavicauda masakii マサキルリモントンボ ryukyuensis ryukyuensis リュウキュウルリモントンボ ryukyuensis amamii アマミルリモントンボ |

| ヤンマ科 Family Aeshnidae | ||

| Sarasaeschna 100 | lieni pyanan tsaopiensis |

kunigamiensis オキナワサラサヤンマ |

| Aeschnophlebia 86 | ishigakiana flavostria taiwana |

ishigakiana ishigakiana イシガキヤンマ ishigakiana nagaminei アマミヤンマ milenei naica ヒメミルンヤンマ risi sakishimana サキシマヤンマ |

| Aeshna 100 | petalura taiyal | |

| サナエトンボ科 Family Gomphidae | ||

| Leptogomphus 100 | sauteri sauteri sauteri formosanus |

Leptogomphus yayeyamensis ヒメホソサナエ |

| Stylogomphus 80 | shirozui shirozui changi |

shirozui watanabei ワタナベオジロサナエ ryukyuanus asatoi オキナワオジロサナエ |

| Asiagomphus 43 | amamiensis amamiensis アマミサナエ amamiensis okinawanus オキナワサナエ yayeyamensis ヤエヤマサナエ |

|

| Sinogomphus 100 | formosanus | |

| ミナミヤンマ科 Family Chlorogomphidae | ||

| Chlorogomphus 67 | risi brevistigma |

iriomotensis イリオモテミナミヤンマ okinawensis オキナワミナミヤンマ brunneus brunneus カラスヤンマ brunneus keramensis アサトカラスヤンマ |

エゾトンボ科 Family Corduliidae |

| Hemicordulia 50 | okinawensis リュウキュウトンボ | |

| ヤマトンボ科 Family Macromiidae | ||

| Macromia 40 | chui | kubokaiya オキナワコヤマトンボ |

| トンボ科 Family Libellulidae | ||

| Rhyothemis 17 | variegata imperatrix オキナワチョウトンボ | |

| Sympetrum 10 | speciosum taiwanum | |

| Urothemis 100 | signata yiei | |

| Tramea 25 | transmarina yayeyamana ヒメハネビロトンボ | |

| Orthetrum 17 | melania ryukyuense オキナワオオシオカラトンボ melania yaeyamense ヤエヤマオオシオカラトンボ |

|

表1.台湾および南西諸島に分布する固有種・固有亜種の属による比較.両者の固有種・亜種は,いくつかの例外を除いて,同じ属内のトンボが固有種・亜種になっている傾向が強く出ている.属名の添え数字は,台湾および南西諸島に分布するその属の,全分布亜種数に対する全固有亜種数の百分率を示す.亜種がいない種はそれを原名亜種と考えてカウントする.これはその属を構成する全分布亜種に対する全固有亜種の割合を示している.

表1を見て気づくことは,ある特定の属のトンボが,固有種・亜種になりやすい傾向があることです.例えばカワトンボ科のタイワンハグロトンボ属 Genus Matorona は,台湾に1種,タイワンハグロトンボ Matorona cyanoptera,南西諸島に1種,リュウキュウハグロトンボ Matorona japonica がいるだけですが,両者とも固有種です.つまり Matorona 属は100%(2/2)固有種ということになります.属名 Matorona に添え字として100とあるのはこの百分率のことです.※1.2.についての捕捉.メガネサナエ属 Genus Stylurus のトンボはかつて Gomphus 属として記載されていることが多かった.例えばメガネサナエ Stylurus oculatus の原記載も Gomphus oculatus であった.

写真1.タイワンハグロトンボ Matorona cyanoptera のメス(台湾)(左),リュウキュウハグロトンボ Matorona japonica のオス,中琉球に分布(沖縄島)(右).

写真2.シロオビカワトンボ Psolodesmus mandarinus mandarinus のオス(台湾)(左),クロイワカワトンボ Psolodesmus kuroiwae のメス(西表島)(右).

トゲオトンボ属 Genus Rhipidolestes のほとんどは,固有種・固有亜種です.表1に記載のないヤエヤマトゲオトンボ Rhipidolestes aculeatus は,台湾にも分布しています.ただ,台湾と南琉球にしか分布しないので,広い意味ではこの地域の固有種といえます.台湾には他のトゲオトンボ属がいないのが不思議です.表1に記載がないもう一つは,北琉球の屋久島に分布するヤクシマトゲオトンボ Rhipidolestes yakusimensis です.屋久島は渡瀬線の北側に位置しますので,台湾との関係性はほとんどないといってよいでしょう.したがって,表1の4種・亜種にこれら2種を加えると,固有亜種率は67%(4/6)ですが,渡瀬線以南の台湾を含めた地域というくくりで考えると,固有亜種率100%となります.津田(2000)の世界のトンボ分布目録を見ても,トゲオトンボ属はヤエヤマトゲオトンボ以外はすべてその分布が1つの国に限られていますので,この属は固有種・固有亜種になりやすい分類群と言えるでしょう.

台湾には3種のハナダカトンボがいます.ヒメハナダカトンボ Libellargo lineata lineata,バイバラハナダカトンボ Aristocypha baibarana (固有種),スキバハナダカトンボ Heliocypha perforata perforataです.ハナダカトンボ科は熱帯地方のトンボで,日本ではその最南端と言ってもいい島々,西表島と小笠原諸島に,それぞれヤエヤマハナダカトンボ Rhinocypha uenoi (固有種) およびハナダカトンボ Rhinocypha ogasawarensis (固有種) の2種が分布しています.写真3のスキバハナダカトンボは,台湾の他に,中国,香港,ラオス,ベトナムに分布しています(津田,2000).

台湾には3種のハナダカトンボがいます.ヒメハナダカトンボ Libellargo lineata lineata,バイバラハナダカトンボ Aristocypha baibarana (固有種),スキバハナダカトンボ Heliocypha perforata perforataです.ハナダカトンボ科は熱帯地方のトンボで,日本ではその最南端と言ってもいい島々,西表島と小笠原諸島に,それぞれヤエヤマハナダカトンボ Rhinocypha uenoi (固有種) およびハナダカトンボ Rhinocypha ogasawarensis (固有種) の2種が分布しています.写真3のスキバハナダカトンボは,台湾の他に,中国,香港,ラオス,ベトナムに分布しています(津田,2000).

写真3.スキバハナダカトンボ Heliocypha perforata perforata のオス・メス産卵(台湾)(左2枚),ヤエヤマハナダカトンボ Rhinocypha uenoi のオス・メス産卵(西表島)(右2枚).

ミナミカワトンボ科は,ミナミカワトンボ属 Genus Euphaea,ヒメカワトンボ属 Genus Bayadera のトンボが,台湾,南西諸島にそれぞれ1種ずつ分布しており,いずれも固有種となっています.Bayadera 属のトンボには今回の訪問では出会うことができませんでしたが,Euphaea 属のトンボにはたくさん出会い,その行動を観察することができました.彼らは潜水産卵を行います.台湾のナカハグロトンボと南琉球のコナカハグロトンボは非常によく似ており,混じって飛んでいると多分見分けがつかないでしょう.成熟オスでは,腹部の黒い部分が,ナカハグロトンボでは第5-10節(汪,2000),コナカハグロトンボでは第6-10節(杉村ら,1999)である点が異なっています.

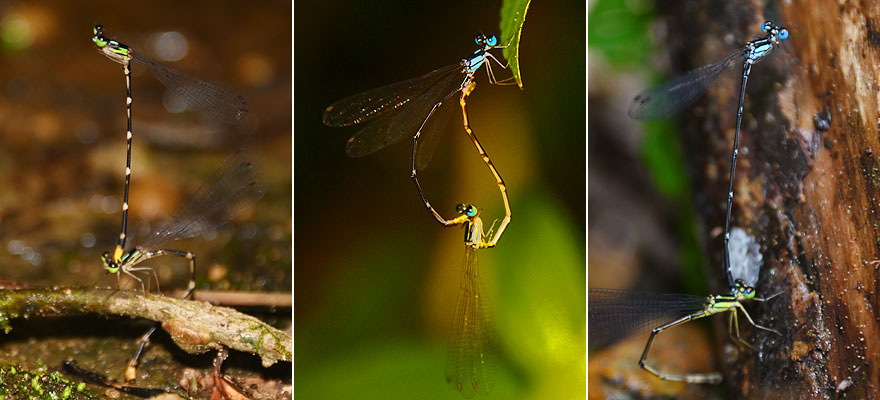

写真4.ナカハグロトンボ Euphaea formosa の交尾(台湾)(左),コナカハグロトンボ Euphaea yayeyamana の交尾(西表島)(右).

モノサシトンボ科では,ルリモントンボ属 Genus Coeliccia だけが固有種・亜種として存在しています.台湾にはルリモントンボ Coeliccia cyanomelas とタイワンルリモントンボ Coeliccia flavicauda flavicauda (マサキルリモントンボ原名亜種)が分布しています.前者は香港や中国本土にも分布しており固有種ではありません.後者は固有亜種です.一方南西諸島には,マサキルリモントンボ Coeliccia flavicauda masakii,リュウキュウルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis,アマミルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis amamii と,3固有亜種が分布しています.

モノサシトンボ属 Genus Pseudocopera は台湾に2種分布していますが,いずれも,中国本土,マレーシア,インドなどに分布が広がっていて,固有種ではありません.私が台湾訪問で出会ったのは,ミナミモノサシトンボ Pseudocopera ciliata とキアシイトトンボ Pseudocopera marginipes の2種です.グンバイトンボ属 Genus Platycnemis は台湾,南西諸島には分布していません.

モノサシトンボ属 Genus Pseudocopera は台湾に2種分布していますが,いずれも,中国本土,マレーシア,インドなどに分布が広がっていて,固有種ではありません.私が台湾訪問で出会ったのは,ミナミモノサシトンボ Pseudocopera ciliata とキアシイトトンボ Pseudocopera marginipes の2種です.グンバイトンボ属 Genus Platycnemis は台湾,南西諸島には分布していません.

写真5.マサキルリモントンボ Coeliccia flavicauda masakii の産卵(西表島)(左),リュウキュウルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis の交尾(沖縄島)(中),アマミルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis amamii の産卵(奄美大島)(右).

写真6.ミナミモノサシトンボ Pseudocopera ciliata (台湾)(左)とキアシイトトンボ Pseudocopera marginipes (台湾)(右).これらのモノサシトンボ属は,いずれも南西諸島には分布しない.

不均翅亜目においては,固有種になりやすい分類群が比較的はっきりしているように思えます.それらは,表1にも現れているように,サラサヤンマ属 Genus Sarasaeschna,ミルンヤンマ属 Genus Aeschnophlebia,サナエトンボ科 Gomphidae,ミナミヤンマ科 Chlorogomphidae です.後二者については少し疑問に思われるかもしれませんので捕捉しておきます.南西諸島のトンボと台湾のトンボの比較が論点ですので,以下渡瀬線以南の南西諸島のトンボを考えます.

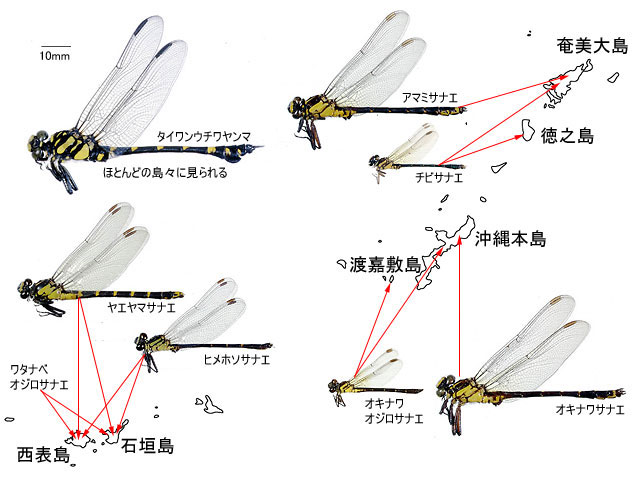

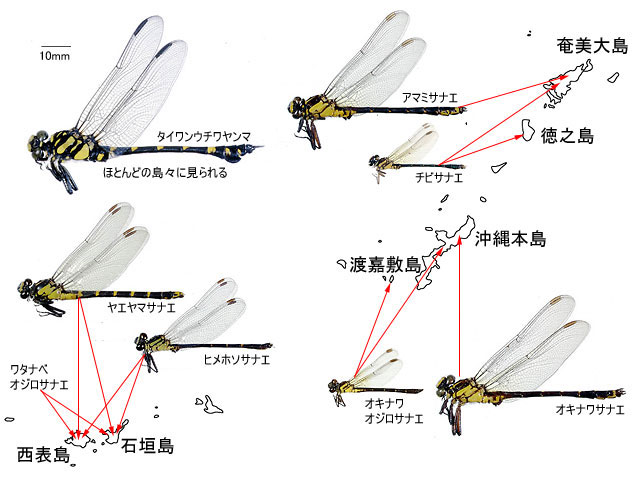

渡瀬線以南の南西諸島に分布するサナエトンボ科は,タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax,ヒメホソサナエ Leptogomphus yayeyamensis,ワタナベオジロサナエ Stylogomphus shirozui watanabei,チビサナエ Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus,オキナワオジロサナエ Stylogomphus ryukyuanus asatoi,ヤエヤマサナエ Asiagomphus yayeyamensis,オキナワサナエ Asiagomphus amamiensis okinawanus,アマミサナエ Asiagomphus amamiensis amamiensis の8種類だけです(図1).

渡瀬線以南の南西諸島に分布するサナエトンボ科は,タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax,ヒメホソサナエ Leptogomphus yayeyamensis,ワタナベオジロサナエ Stylogomphus shirozui watanabei,チビサナエ Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus,オキナワオジロサナエ Stylogomphus ryukyuanus asatoi,ヤエヤマサナエ Asiagomphus yayeyamensis,オキナワサナエ Asiagomphus amamiensis okinawanus,アマミサナエ Asiagomphus amamiensis amamiensis の8種類だけです(図1).

図1.渡瀬線以南の南西諸島に分布するサナエトンボ科.

ご存知の通り,タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax は非常に移動力のあるトンボで,現在でも日本国内をどんどん北上・東進しています.これとチビサナエエ Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus を除くと,すべて南西諸島の固有種・亜種です.チビサナエは種子島・屋久島・鹿児島県にも分布していますが,これ自体は日本固有亜種です.したがって南西諸島では,サナエトンボ科は固有種が多い一群であるといえるでしょう.

台湾に分布するサナエトンボ科は,亜種を別々に数えて21種類存在し(汪,2000;Stylurus takasii を省く),その中で固有種は表1の5種類だけです.一方で南西諸島のもう一つの端,九州には19種類のサナエトンボ科が分布しており(尾園ら,2022より).九州だけの固有種はありません.南西諸島両端の大きな陸地における種類の多さに比べて,その間の小さな離島に進入している種類が少ないことから,離島環境で生活できるサナエトンボ科は,一部の限られた分類群だけということになるのかもしれません.

少し視野を広げて日本全体で考えた場合,亜種を別々に数えるとサナエトンボ科は31種類いて,そのうち日本固有のものは23種類 74%もありますので,サナエトンボ科は全体として固有種・亜種になりやすい科と見ることができるでしょう.

写真7.南西諸島で固有種を持つサナエトンボ科の3属.ヒメホソサナエ Leptogomphus yayeyamensis のメス(西表島)(左),オキナワオジロサナエ Stylogomphus ryukyuanus asatoi の産卵(沖縄島)(中),ヤエヤマサナエ Asiagomphus yayeyamensis のオス(西表島)(右).あと台湾にはヒメサナエ属の Sinogomphus formosanus という固有種がいる.

ミナミヤンマ科ミナミヤンマ属 Chlorogomphus は,台湾に4種,南西諸島に2種3亜種分布しています.このうち台湾の2種と南西諸島の1亜種が,それぞれの地域の固有種・亜種ではありません.すなわち,台湾のホソミヤンマ Chlorogomphus suzukii は中国大陸に,Chlorogomphus splendidus はフィリピンに分布し,南西諸島のミナミヤンマ Chlorogomphus brunneus costalis は九州から四国に分布しています.

津田(2000)の分布目録を見ると,ミナミヤンマ属 Genus Chlorogomphus の分布域はほとんどが一つの国だけとなっています.掲載されている44種・亜種中11種だけ(25%)が複数の国に分布するとされています.もともとこの属は固有種になりやすい種を多く含んでいるのでしょう.

津田(2000)の分布目録を見ると,ミナミヤンマ属 Genus Chlorogomphus の分布域はほとんどが一つの国だけとなっています.掲載されている44種・亜種中11種だけ(25%)が複数の国に分布するとされています.もともとこの属は固有種になりやすい種を多く含んでいるのでしょう.

写真8.ミナミヤンマ属の固有種・亜種.固有種タイワンミナミヤンマ Chlorogomphus risi のオス(台湾)(左),固有亜種カラスヤンマ Chlorogomphus brunneus brunneus のオス(沖縄島)(右).

ヤンマ科にはいくつかの属がありますが,固有種になっているのは,サラサヤンマ属 Genus Sarasaeschnaとミルンヤンマ属 Genus Aeschnophlebia です.分布しているこの2属の種数はそこそこの数いるのですが,ほぼすべてが固有種となっています.唯一の例外は,台湾に分布する,サキシマヤンマ Aeschnophlebia risi sakishimana の原名亜種 Aeschnophlebia risi risi です.これは中国本土にも分布しています.これは,ヒメミルンヤンマ Aeschnophlebia milenei naica 原名亜種のミルンヤンマ Aeschnophlebia milenei milenei が北琉球から日本本土に分布しているのと対象的です.

台湾に分布する タイヤルヤンマ Aeshna petalura taiyal も固有亜種となっています.ルリボシヤンマ属 Genus Aeshna は,日本では寒冷地のトンボという印象があります.本種も台湾の標高1,500mから3,000mといった涼しいところに分布するそうです(汪,2000).原名亜種はインド,ネパール,ブータンに分布していて,台湾のこの亜種は高地に取り残された遺存種なのかもしれません.

南西諸島に分布するエゾトンボ科は3種で,タカネトンボ Somatochlora uchidai,ミナミトンボ Hemicordulia mindana nipponica,リュウキュウトンボ Hemicordulia okinawensis です.南西諸島ではタカネトンボは屋久島だけに分布し,記録も多数あります(江平,2023).一方台湾に分布するエゾトンボ科はミナミトンボ属 Genus Hemicordulia のミナミトンボだけです.したがって,ミナミトンボ属の固有種はリュウキュウトンボだけとなり,固有亜種率は50%(1/2)となります.

エゾトンボ科に比して,かつては同じ科とされていたヤマトンボ科は,台湾や南西諸島にはそこそこの種数分布しています.オオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans,ヒナヤマトンボ Macromia urania,タイワンコヤマトンボ Macromia clio は両方に分布しています.台湾のシンテンコヤマトンボ Macromia chui と沖縄島のオキナワコヤマトンボ Macromia kubokaiya がそれぞれの固有種です.残りの1種コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena は種子島と屋久島に分布します.

台湾に分布する タイヤルヤンマ Aeshna petalura taiyal も固有亜種となっています.ルリボシヤンマ属 Genus Aeshna は,日本では寒冷地のトンボという印象があります.本種も台湾の標高1,500mから3,000mといった涼しいところに分布するそうです(汪,2000).原名亜種はインド,ネパール,ブータンに分布していて,台湾のこの亜種は高地に取り残された遺存種なのかもしれません.

南西諸島に分布するエゾトンボ科は3種で,タカネトンボ Somatochlora uchidai,ミナミトンボ Hemicordulia mindana nipponica,リュウキュウトンボ Hemicordulia okinawensis です.南西諸島ではタカネトンボは屋久島だけに分布し,記録も多数あります(江平,2023).一方台湾に分布するエゾトンボ科はミナミトンボ属 Genus Hemicordulia のミナミトンボだけです.したがって,ミナミトンボ属の固有種はリュウキュウトンボだけとなり,固有亜種率は50%(1/2)となります.

エゾトンボ科に比して,かつては同じ科とされていたヤマトンボ科は,台湾や南西諸島にはそこそこの種数分布しています.オオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans,ヒナヤマトンボ Macromia urania,タイワンコヤマトンボ Macromia clio は両方に分布しています.台湾のシンテンコヤマトンボ Macromia chui と沖縄島のオキナワコヤマトンボ Macromia kubokaiya がそれぞれの固有種です.残りの1種コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena は種子島と屋久島に分布します.

写真9.固有種リュウキュウトンボ Hemicordulia okinawensis のオス(奄美大島)(左),タイワンコヤマトンボ Macromia clio のメス(台湾)(右).

トンボ科の多くは固有種・亜種になっていません.おそらく多くの種に移動力があるからだと思っています.その中で,南西諸島に分布するチョウトンボ属 Genus Rhyothemis のオキナワチョウトンボ Rhyothemis variegata imperatrix が固有亜種となっています.台湾や南西諸島にはいくつかのチョウトンボ属が分布しています.台湾と南西諸島ともに分布するハネナガチョウトンボ Rhyothemis severini,サイジョウチョウトンボ Rhyothemis regia regia をはじめ,南西諸島には北琉球にチョウトンボ Rhyothemis fuliginosa が分布しており,台湾にはヒメチョウトンボ Rhyothemis triangularis とベッコウチョウトンボ(オキナワチョウトンボ原名亜種) Rhyothemis variegata variegata が分布しています.これらはいずれも固有種ではありません.したがってチョウトンボ属の固有亜種率は17%(1/6)となります.

写真10.ヒメチョウトンボ Rhyothemis triangularis (台湾)(左).ハネナガチョウトンボ Rhyothemis severini (奄美大島)(右).いずれも非固有種.

台湾では,アカネ属 Genus Sympetrum のタイワンネキトンボ Sympetrum speciosum taiwanum が固有亜種になっています.その他に台湾のアカネ属としては,オオアカネ(コノシメトンボ原名亜種) Sympetrum baccha baccha,ナツアカネ Sympetrum darwinianum,オオマユタテアカネ(マユタテアカネの亜種) Sympetrum eroticum ardens,マイコアカネ Sympetrum kunckeli が分布しています.南西諸島では,主に北琉球に,ナツアカネ Sympetrum darwinianum,リスアカネ Sympetrum risi risi,コノシメトンボ Sympetrum baccha matutinum,ヒメアカネ Sympetrum parvulum,マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum,ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosumが分布しています.これらはすべて固有種・亜種ではありません.種のレベルで考えると,マユタテアカネ,マイコアカネ,ナツアカネ,コノシメトンボ,ネキトンボが,遠く離れた台湾と北琉球または九州に分布していることになり興味深いです.以上からアカネ属の固有亜種率は10%(1/10)となります.

日本には分布しない属 Genus Urothemis のフトアカトンボ Urothemis signata yiei が固有亜種になっています.「台湾的蜻蛉」の写真を見ると,ショウジョウトンボのような感じに見えます.この属のトンボは台湾・南西諸島を通して1種しかいないので,固有亜種率は100%(1/1)となります.

ハネビロトンボ属 Genus Tramea は台湾に1種2亜種,南西諸島に1種2亜種分布しています.このうち,種ハネビロトンボ Tramea virginia と亜種コモンヒメハネビロトンボ Tramea transmarina euryale が両方に分布しています.残りは,台湾のナンヨウヒメハネビロトンボ Tramea transmarina propinqua,南西諸島のヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana ですが,前者は東南アジアからオセアニアにかけて広く分布しています.またこれは南西諸島に飛来種として記録されたことがありますが,尾園ら(2022)の「日本のトンボ」には次のような記述があります.

日本で採集された「ナンヨウヒメハネビロトンボ」は、DNA解析や外部形態の比較からは、ヒメハネビロトンボとの差異がなかった。こうした背景から、日本から報告された個体は真のナンヨウヒメハネビロトンボではなく、ヒメハネビロトンボの斑紋異常の可能性が高いため、本書では日本産の種として取り上げていない。<以上引用>

以上から固有亜種はヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana だけとなり,固有亜種率は25%(1/4)となります.ハネビロトンボ属 Genus Tramea は移動性が高いというイメージがあって,むしろ,ヒメハネビロトンボがあまり移動せず,飛来記録を含めても南琉球以外に分布していないというのが不思議です.一方でごく近縁のコモンヒメハネビロトンボボ Tramea transmarina euryale は九州,四国,本州とかなり広い範囲で飛来が確認されており,移動性が顕著で,これがまた不思議です.

日本には分布しない属 Genus Urothemis のフトアカトンボ Urothemis signata yiei が固有亜種になっています.「台湾的蜻蛉」の写真を見ると,ショウジョウトンボのような感じに見えます.この属のトンボは台湾・南西諸島を通して1種しかいないので,固有亜種率は100%(1/1)となります.

ハネビロトンボ属 Genus Tramea は台湾に1種2亜種,南西諸島に1種2亜種分布しています.このうち,種ハネビロトンボ Tramea virginia と亜種コモンヒメハネビロトンボ Tramea transmarina euryale が両方に分布しています.残りは,台湾のナンヨウヒメハネビロトンボ Tramea transmarina propinqua,南西諸島のヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana ですが,前者は東南アジアからオセアニアにかけて広く分布しています.またこれは南西諸島に飛来種として記録されたことがありますが,尾園ら(2022)の「日本のトンボ」には次のような記述があります.

日本で採集された「ナンヨウヒメハネビロトンボ」は、DNA解析や外部形態の比較からは、ヒメハネビロトンボとの差異がなかった。こうした背景から、日本から報告された個体は真のナンヨウヒメハネビロトンボではなく、ヒメハネビロトンボの斑紋異常の可能性が高いため、本書では日本産の種として取り上げていない。<以上引用>

以上から固有亜種はヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana だけとなり,固有亜種率は25%(1/4)となります.ハネビロトンボ属 Genus Tramea は移動性が高いというイメージがあって,むしろ,ヒメハネビロトンボがあまり移動せず,飛来記録を含めても南琉球以外に分布していないというのが不思議です.一方でごく近縁のコモンヒメハネビロトンボボ Tramea transmarina euryale は九州,四国,本州とかなり広い範囲で飛来が確認されており,移動性が顕著で,これがまた不思議です.

写真11.ハネビロトンボ Tramea virginia のメス(台湾)(左),ヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana (西表島)(右).

台湾には,シオカラトンボ属 Genus Orthetrum が10種・亜種分布しています(汪,2000)※2.このうち大型で腹部が横に広いオオシオカラトンボ型のトンボは,コフキショウジョウトンボを含めて5種いて,そのうち1種 Orthetrum testaceum testaceum は疑問種とされています(汪,2000).日本との共通種は,コフキショウジョウトンボ Orthetrum puruinosum neglectum ただ1種です.あとの3種・亜種は,オオシオカラトンボ亜種 Orthetrum melania continentale,コフキショウジョウトンボの亜種 Orthetrum pruinosum clelia とタイワンオオシオカラトンボ Orthetrum triangulare です.Orthetrum pruinosum clelia は腹部の赤色がコフキショウジョウトンボのような淡い赤紫色ではなく鮮赤色をしています.

国内では,オオシオカラトンボ Orthetrum melania melania の分布は北琉球までで,中琉球のものはオキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense,南琉球のものはヤエヤマオオシオカラトンボ Orthetrum melania yaeyamense と亜種扱いとなっています.これら2亜種が固有亜種です.また国内のオオシオカラトンボは,かつて Orthetrum triangulare melania なる学名が与えられていた時期があり,とりあえずタイワンオオシオカラトンボの亜種とされていました.

国内では,オオシオカラトンボ Orthetrum melania melania の分布は北琉球までで,中琉球のものはオキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense,南琉球のものはヤエヤマオオシオカラトンボ Orthetrum melania yaeyamense と亜種扱いとなっています.これら2亜種が固有亜種です.また国内のオオシオカラトンボは,かつて Orthetrum triangulare melania なる学名が与えられていた時期があり,とりあえずタイワンオオシオカラトンボの亜種とされていました.

※2.10種のシオカラトンボ属は次の通り.

Orthetrum sabina sabina

O. albistylum speciosum

O. gulaucum

O. luzonicm

O. internum

O. pruinosum neglectum

O. pruinosum clelia

O. melania continentale

O. triangulare

O. testaceum testaceum

Orthetrum sabina sabina

O. albistylum speciosum

O. gulaucum

O. luzonicm

O. internum

O. pruinosum neglectum

O. pruinosum clelia

O. melania continentale

O. triangulare

O. testaceum testaceum

写真12.タイワンオオシオカラトンボ Orthetrum triangulare のオス(台湾)(左),オオシオカラトンボ Orthetrum melania melania のオス(兵庫県)(右).タイワンオオシオカラトンボは胸部が黒い.

写真13.オキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense のオス(沖縄島)(左),ヤエヤマオオシオカラトンボのオス Orthetrum melania yaeyamense (西表島)(右).

南西諸島のトンボたち/台湾と南西諸島の共通種

台湾から南西諸島に分布が広がっている種

台湾から,南琉球,中琉球,北琉球へと連続的に分布が広がっている種群があります.ここではこれらのトンボのうち,分布が九州本土にまで広がっていない種をまとめておきましょう.ただし,日本本土への偶然の飛来は除いています.

| 種名 | 台 湾 | 南琉球 | 中琉球 | 北琉球 |

| ヤエヤマトゲオトンボ Rhipidolestes aculeatus | ● | ● | ||

| アオナガイトトンボ Pseudagrion microcephalum | ● | ● | ||

| ヒロオビオニヤンマ Anotogaster klossi | ● | ● | ||

| サキシマヤマトンボ Macromidia ishidai | ● | ● | ||

| ヒナヤマトンボ Macromia urania | ● | ● | ||

| タイワンコヤマトンボ Macromia clio | ● | ● | ||

| サイジョウチョウトンボ Rhyothemis regia regia | ● | ● | ○ | |

| コフキオオメトンボ Zyxomma obtusum | ● | ● | ||

| アカスジベッコウトンボ Neurothemis ramburii ramburii | ● | ● | ||

| ホソアカトンボ Agrionoptera insignis insignis | 亜 | ● | ||

| キイロハラビロトンボ Lyriothemis flava | ● | ● | ||

| コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum | ● | ● | ||

| ハネナガチョウトンボ | ● | ● | ||

| アカナガイトトンボ Pseudagrion pilidorsum pilidorsum | ● | ● | ● | |

| ヒメイトトンボ Agriocnemis pygmaea pygmaea | ● | ● | ● | |

| リュウキュウカトリヤンマ Gynacantha ryukyuensis | ● | ● | ● | ○ |

| トビイロヤンマ Anaciaeschna jaspidea | ● | ● | ● | ○ |

| ウミアカトンボ Macrodiplax cora | ● | ● | ● | |

| オオキイロトンボ Hydrobasileus croceus | ● | ● | ● | |

| ヒメキトンボ Brachythemis contaminata | ● | ● | ● | |

| アメイロトンボ Tholymis tillarga | ● | ● | ● | ○ |

| コシブトトンボ Acisoma panorpoides panorpoides | ● | ● | ● | |

| リュウキュウギンヤンマ Anax panybeus | ● | ● | ● | ● |

| タイリクショウジョウトンボ | ● | ● | ● | ● |

| ヒメトンボ Diplacodes trivialis | ● | ● | ● | ● |

| ホソミシオカラトンボ Orthetrum luzonicum | ● | ● | ● | ● |

表2.台湾から南西諸島に分布が広がっているトンボたち.サキシマヤマトンボ Macromidia ishidai とコフキオオメトンボ Zyxomma obtusum は尾園ら(2022)をもとにして付け加えた.

これらのトンボたちは,南琉球,中琉球,北琉球の各ページで紹介をしていますので,台湾への遠征取材で見られた種について紹介しておくことにします.まずはアオナガイトトンボ Pseudagrion microcephalum から.アオナガイトトンボは国内では与那国島でしか見られませんが,南方に広く分布する種です.台湾では比較的ふつうに見られます.

写真14.アオナガイトトンボ Pseudagrion microcephalum のタンデム(台湾)(左),アオナガイトトンボ Pseudagrion microcephalum のオス(与那国島)(右).

写真11の台湾産の写真には青色のメスが写っていますが,国内の図鑑類にはこの変異の記述がありません.今後与那国島で見つかる可能性があります.

アカスジベッコウトンボ Neurothemis ramburii ramburii は台湾から与那国島に来た可能性が高いです.2006年に与那国島で発見されてからもう20年近くが過ぎようとしています.いまのところ南琉球にしか広がっていないようですが,やがて中琉球でも見つかる日が来るかもしれません.見た目は国内産も台湾産も違いが分かりません.

アカスジベッコウトンボ Neurothemis ramburii ramburii は台湾から与那国島に来た可能性が高いです.2006年に与那国島で発見されてからもう20年近くが過ぎようとしています.いまのところ南琉球にしか広がっていないようですが,やがて中琉球でも見つかる日が来るかもしれません.見た目は国内産も台湾産も違いが分かりません.

写真15.アカスジベッコウトンボ Neurothemis ramburii ramburii のオス(台湾)(左),(西表島)(右).メスの方が翅脈が黄色みを帯びている.

コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum は,国外では,東南アジアからインド,アフガニスタンにまで分布が広がっている種です.しかし国内ではずっと以前から南琉球にしか分布していません.いくつかの種が分布を広げる中で,本種にはその兆候が見えません.海を越えて移動する習性がほとんどないのでしょう.

シオカラトンボ属 Genus Orthetrum の種オオシオカラトンボ Orthetrum melania は,南西諸島で,北琉球でオオシオカラトンボ Orthetrum melania melania,中琉球でオキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense ,南琉球でヤエヤマオオシオカラトンボ Orthetrum melania yaeyamense と,亜種に分化しています.これは海を越えて移動する性質がほとんどないことを意味するといえます.尾園ら(2022)の分子系統樹によると,コフキショウジョウトンボはオオシオカラトンボと近縁で,本種も同じように渡海移動性がほとんどない種なのかもしれません.ただ南琉球の「低島」である,鳩間島,竹富島,黒島,波照間島に記録がある(尾園ら,2007)ので,短い距離ならば渡海することができるようです.

シオカラトンボ属 Genus Orthetrum の種オオシオカラトンボ Orthetrum melania は,南西諸島で,北琉球でオオシオカラトンボ Orthetrum melania melania,中琉球でオキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense ,南琉球でヤエヤマオオシオカラトンボ Orthetrum melania yaeyamense と,亜種に分化しています.これは海を越えて移動する性質がほとんどないことを意味するといえます.尾園ら(2022)の分子系統樹によると,コフキショウジョウトンボはオオシオカラトンボと近縁で,本種も同じように渡海移動性がほとんどない種なのかもしれません.ただ南琉球の「低島」である,鳩間島,竹富島,黒島,波照間島に記録がある(尾園ら,2007)ので,短い距離ならば渡海することができるようです.

写真16.コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum のオス(台湾)(左),(西表島)(右).見た目ほとんど違いはない.

アカナガイトトンボ Pseudagrion pilidorsum pilidorsum はインドネシアには亜種がいくつかいます.この原名亜種はフィリピン,台湾から中琉球にまで分布が広がっています.写真17では,腹部の赤い部分の腹節が,台湾産では第1-4節,西表島産では第1-3節になっています.ただ,台湾にも第1-3節のものもいると書かれています(汪,2000).本種も昔から分布拡大が見られません.竹富島を除いて「高島」でしか見つかっていません.やはり渡海移動力が小さいのかもしれません.

写真17.アカナガイトトンボ Pseudagrion pilidorsum pilidorsum のタンデム(台湾)(左),(西表島)(右).腹部の黒い部分の節数が異なっている.

ホソミシオカラトンボ Orthetrum luzonicum は北琉球にまで分布が広がっています.トカラ列島の口之島や中之島では定着しているようですが,種子島や屋久島では定着不明種として扱われています(江平,2023).コシブトトンボ Acisoma panorpoides panorpoides は中琉球まで定着しており,オオキイロトンボは中琉球では定着不明種として扱われています(江平,2023).オオキイロトンボ Hydrobasileus croceus は,私は奄美大島でなわばり飛行を観察しました.

これら3種のトンボは,コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum と同じく,東南アジアからインド,アフガニスタンに至るまで非常に広い範囲に分布するトンボたちです.

これら3種のトンボは,コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum と同じく,東南アジアからインド,アフガニスタンに至るまで非常に広い範囲に分布するトンボたちです.

写真18.ホソミシオカラトンボ Orthetrum luzonicum のオス(左),コシブトトンボ Acisoma panorpoides panorpoides (中),オオキイロトンボ Hydrobasileus croceus (右).いずれも台湾.

リュウキュウギンヤンマ Anax panybeus は北琉球にまで分布しています.国外では台湾をはじめ,インドネシア,ミャンマー,フィリピンなどに分布しています.奄美大島の観察では,オスは水域から少し離れた場所で長時間旋回飛翔しています.通常なら摂食飛翔と見るところですが,摂食飛翔は朝とか夕方とか,特定の時間帯に見られることが多いのです.しかしこの飛翔は時間帯にあまり関係なく行われています.そしてメスを見つけると一気にダッシュして接近します.この点は池の上でなわばり飛翔しているギンヤンマの行動に似ています.こういった観察から,これはメスを待つなわばり行動ではないかと考えています.もちろん池の上を往復飛行することはあります.産卵に来るメスは非常に敏感で,ちょっと近づくとすぐ飛び去ってしまいます.これは台湾でも同じでした.あまり根拠のない考え方ではありますが,オスは産卵するメスを捕まえる難しさを知っていて,林縁などでメスを待っているのかもしれません.

リュウキュウギンヤンマは渡海移動性があるトンボのようで,南大東島でも観察されています.南西諸島では低島にも広く分布しています.しかし,オオギンヤンマ Anax guttatus のように,日本本土に飛来した記録がありません(尾園ら,2022),この点,何が北への移動を阻んでいるのか,ちょっと興味をそそられるトンボです.

リュウキュウギンヤンマは渡海移動性があるトンボのようで,南大東島でも観察されています.南西諸島では低島にも広く分布しています.しかし,オオギンヤンマ Anax guttatus のように,日本本土に飛来した記録がありません(尾園ら,2022),この点,何が北への移動を阻んでいるのか,ちょっと興味をそそられるトンボです.

写真19.リュウキュウギンヤンマ Anax panybeus のオスのなわばり飛翔.(台湾)(左),(奄美大島)(右).

南西諸島のトンボたち/台湾と南西諸島の共通種

日本本土に分布する台湾との共通種

ここでは,台湾に分布するトンボのうち,九州以北にまで分布が広がっている種について見ていきましょう.これらのトンボは,長い地史の中で,南西諸島を越えて日本本土に入ってきた種と,大陸から入って来て南下していった種とがあるものと思われます.それは,北琉球,中琉球,南琉球と連続的に分布しているトンボと,途中を飛ばして分布するトンボがあるからです.個々のトンボについてどちらになるのかを決めることはなかなか難しい問題ですが,全体としてはこの二つがあると考えて間違いないと思われます.

表3のトンボたちが,九州から南西諸島に入っていったか,台湾から南西諸島に入っていったかを決めることは,なかなか難しい問題です.しかしいくつかの種については,最近になってから分布が拡大したことが記録に残されており,これらの種ではどちらから入って来たかが推定できます.例えばオオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans については,「中琉球のトンボたち」で言及したように,台湾から侵入してきた可能性が高いと思われます.それ以外にも,アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata,コシアキトンボ Pseudothemis zonata,ベニトンボ Trithemis aurora などは,台湾からの分布拡大が示唆されています(渡辺,1989).

では,台湾取材で得たいくつかの種について,紹介していきましょう.

まずはリュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum です.日本産は亜種 ryukyuanum とされていて,これは,台湾,香港,中国などに分布します.原名亜種 Ceriagrion auranticum auranticum は東南アジアに分布しています(津田,2000).国内では南西諸島から九州北部,そして山口県にまで分布します(尾園ら,2022).石田(1969)には九州南部以南に分布すると書かれているので,近年九州を北上していることが分かります.

| 種名 | 台 湾 | 南琉球 | 中琉球 | 北琉球 | 九 州 |

| リュウキュウベニ Ceriagrion auranticum ryukyuanum | ● | ● | ● | ● | ● |

| ムスジイトトンボ Paracercion melanotum | ● | ● | ● | ● | ● |

| コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae | ● | ● | ● | ● | ● |

| アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis | ● | ● | ● | ● | ● |

| ギンヤンマ Anax parthenope julius | ● | ● | ● | ● | ● |

| タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax | ● | ● | ● | ● | ● |

| オオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans | ● | ● | ● | ● | ● |

| ハネビロトンボ Tramea virginia | ● | ● | ● | ● | ● |

| アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata | ● | ● | ● | ● | ● |

| コシアキトンボ Pseudothemis zonata | ● | ● | ● | ● | ● |

| ベニトンボ Trithemis aurora | ● | ● | ● | ● | ● |

| オオハラビロトンボ Lyriothemis elegantissima | ● | ● | ● | ● | ● |

| ハラボソトンボ Orthetrum sabina sabina | ● | ● | ● | ● | ● |

| オオメトンボ Zyxomma petiolatum | ● | ● | ● | ○ | ● |

| ウスバキトンボ Pantala flavescens | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

| オオギンヤンマ Anax guttatus | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

| アジアイトトンボ Ischnura asiatica | ● | ○ | ○ | ○ | ● |

| カトリヤンマ Gynacantha japonica | ● | ○ | ● | ● | ● |

| シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum | ● | ○ | ● | ● | ● |

| タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum | ● | ○? | ● | ● | ● |

| ヤブヤンマ Indaeschna melanictera | ● | ● | ● | ● | |

| マルタンヤンマ Anaciaeschna martini | ● | ● | ● | ● | |

| クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus | ● | ● | ● | ● | |

| キイトトンボ Ceriagrion melanurum | ● | ● | ● | ||

| クロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum | 亜 | ● | ● | ||

| ホソミイトトンボ Aciagrion migratum | ● | ● | ● | ||

| マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum | 亜 | ● | ● | ||

| ネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum | 亜 | ● | ● | ||

| ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum | ● | ● | |||

| ヒヌマイトトンボ Mortonagrion hirosei | ● | ● | |||

| ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus clavatus | ● | ● | |||

| ミヤマサナエ Anisogomphus maacki | ● | ● | |||

| キイロヤマトンボ Macromia daimoji | ● | ● | |||

| ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea | ● | ● |

表3.台湾から南西諸島を経て九州にまで分布が広がっているトンボたち.台湾に,南西諸島に分布する亜種がいる場合,「亜」で示した.クロイトトンボの亜種はコクロイトトンボ Paracercion calamorum dyeri,マユタテアカネの亜種はオオマユタテアカネ Sympetrum eroticum ardens,ネキトンボの亜種はタイワンネキトンボ Sympetrum speciosum taiwanum である.○?については本文参照.

この表3の34種を見ると,その中に兵庫県で記録のあるトンボたちが29種もいることが分かります.表1,表2の中には,兵庫県に分布する種は一つもでてきません.表3の中で兵庫県で記録がないトンボは,リュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum,コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae,オオハラビロトンボ Lyriothemis elegantissima,オオメトンボ Zyxomma petiolatum,タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum の5種です.表3のトンボたちが,九州から南西諸島に入っていったか,台湾から南西諸島に入っていったかを決めることは,なかなか難しい問題です.しかしいくつかの種については,最近になってから分布が拡大したことが記録に残されており,これらの種ではどちらから入って来たかが推定できます.例えばオオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans については,「中琉球のトンボたち」で言及したように,台湾から侵入してきた可能性が高いと思われます.それ以外にも,アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata,コシアキトンボ Pseudothemis zonata,ベニトンボ Trithemis aurora などは,台湾からの分布拡大が示唆されています(渡辺,1989).

では,台湾取材で得たいくつかの種について,紹介していきましょう.

まずはリュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum です.日本産は亜種 ryukyuanum とされていて,これは,台湾,香港,中国などに分布します.原名亜種 Ceriagrion auranticum auranticum は東南アジアに分布しています(津田,2000).国内では南西諸島から九州北部,そして山口県にまで分布します(尾園ら,2022).石田(1969)には九州南部以南に分布すると書かれているので,近年九州を北上していることが分かります.

写真20.リュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum.タンデム(台湾)(左),オス(右上)とメス(右下).若干色味が異なるが,個体変異の範囲内であろう.

コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae も,台湾から南西諸島,九州を経て山口県,そして四国にまで記録があります(尾園ら,2022).この記載は石田(1969)のものとほぼ同じで,2005年に発見(吉田ら,2009)された徳島県だけが新しく加わっています.分布拡大は見られないようで,むしろ山口県や九州北部では,見られなくなったり数が減ったりしているようです(尾園ら,2022).海外では,本亜種は,台湾,香港,中国などに分布し,原名亜種 Agriocnemis femina femina は東南アジア,フィリピン,インド,オーストラリア,オセアニアのいくつかの島々にも分布しています.

写真21.コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae.成熟オス(台湾)(左),成熟メス(台湾)(中),成熟オス(徳島県)(右).

アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis は,台湾,東南アジア,フィリピン,インドネシア,インド,アフリカなど,南方の非常に広い範囲に分布するトンボです.日本はその中でもっとも北方に分布する地域です.そういう意味で分布中心は南方にあるトンボといえるでしょう.国内では,東北地方にまで,海岸近くを中心に分布が広がっています.

写真22.アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis,同色型との交尾(左),異色型メスの産卵(右).いずれも台湾.異色型の緑色が鮮やかである.

次のトンボ科3種は,近年に南西諸島に出現し,北へと移動していったと考えられるトンボたちです.

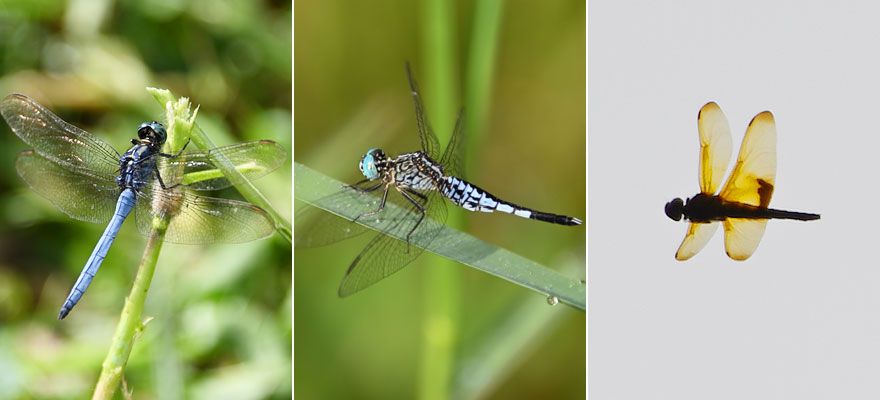

アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata は,朝比奈(1958a)に,この時点で採集されている採品から,南北大東島にいることが記されています.その後1977年に沖縄島,1985年に西表島,1986年に奄美大島と九州本土鹿児島県,1987年に石垣島で見つかって,この時期に一気に南西諸島から九州に分布が拡大しています(渡辺,1989).現在は北は九州北部から山口県にまで広がっています.その他四国や兵庫県にも飛来記録があります.分布拡大経路については,その起源が大東諸島か台湾か,あるいはその両方かがよく分からないということです(渡辺,1989).

コシアキトンボ Pseudothemis zonata は,石田(1969)には,本州,四国,九州,種子島に分布すると書かれていて,南西諸島では,北琉球の種子島以外に分布することは書かれていません.コシアキトンボが次に南西諸島に現れたのは南琉球で,1983年に石垣島,1987年には西表島で見つかっています(渡辺,1989).現在は中琉球の久米島に生息しているようですが,沖縄島(飛来記録はある)や奄美大島にはまだ定着はしていないようです(尾園ら,2022).

ベニトンボ Trithemis aurora は,朝比奈(1958b)によると,戦後台湾が返還されてから国内から消えた種で,その後1954年に鹿児島県で発見されて再び国内トンボ相の成員になったが,その時点で琉球からは知られていないと書かれています.その後渡辺(1989)は,1981年に石垣島,1983年に西表島と沖縄島,1984年に久米島,1986年に奄美大島,1988年に徳之島と渡嘉敷島で発見されていると書いています.これらはその形態から台湾から分布拡大してきたものとも述べています.現在は大きく分布が拡大していて,南西諸島全域,九州,四国,近畿中南部にまで広がっています(尾園ら,2022).現在北上分布拡大の最注目種です.

アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata は,朝比奈(1958a)に,この時点で採集されている採品から,南北大東島にいることが記されています.その後1977年に沖縄島,1985年に西表島,1986年に奄美大島と九州本土鹿児島県,1987年に石垣島で見つかって,この時期に一気に南西諸島から九州に分布が拡大しています(渡辺,1989).現在は北は九州北部から山口県にまで広がっています.その他四国や兵庫県にも飛来記録があります.分布拡大経路については,その起源が大東諸島か台湾か,あるいはその両方かがよく分からないということです(渡辺,1989).

コシアキトンボ Pseudothemis zonata は,石田(1969)には,本州,四国,九州,種子島に分布すると書かれていて,南西諸島では,北琉球の種子島以外に分布することは書かれていません.コシアキトンボが次に南西諸島に現れたのは南琉球で,1983年に石垣島,1987年には西表島で見つかっています(渡辺,1989).現在は中琉球の久米島に生息しているようですが,沖縄島(飛来記録はある)や奄美大島にはまだ定着はしていないようです(尾園ら,2022).

ベニトンボ Trithemis aurora は,朝比奈(1958b)によると,戦後台湾が返還されてから国内から消えた種で,その後1954年に鹿児島県で発見されて再び国内トンボ相の成員になったが,その時点で琉球からは知られていないと書かれています.その後渡辺(1989)は,1981年に石垣島,1983年に西表島と沖縄島,1984年に久米島,1986年に奄美大島,1988年に徳之島と渡嘉敷島で発見されていると書いています.これらはその形態から台湾から分布拡大してきたものとも述べています.現在は大きく分布が拡大していて,南西諸島全域,九州,四国,近畿中南部にまで広がっています(尾園ら,2022).現在北上分布拡大の最注目種です.

写真23.アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata のオス(台湾)(左),コシアキトンボ Pseudothemis zonata のオス(台湾)(中),ベニトンボ Trithemis aurora のオス(沖縄島)(右).

以下は,南琉球およびそれ以北に分布の空白(飛来は除く)がある,台湾とは不連続に分布しているトンボたちです.表3でいうと,オオギンヤンマ以下の種です.これらのトンボのほとんどは兵庫県でも見られます.唯一の例外は南方に分布中心を持つタイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum です※3.そういう意味でこのトンボの不連続分布は興味深いものがあります.

タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum は,文字通り台湾のシオカラトンボという意味です.台湾で出会ったシオカラトンボ属 Genus Orthetrum の中では,もっとも数が多かったです.国内では九州南部から奄美大島にかけて分布しています(尾園ら,2022).国外では,中国,インド,東南アジア,オセアニアなどに広く分布しています(津田,2000).

タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum は,文字通り台湾のシオカラトンボという意味です.台湾で出会ったシオカラトンボ属 Genus Orthetrum の中では,もっとも数が多かったです.国内では九州南部から奄美大島にかけて分布しています(尾園ら,2022).国外では,中国,インド,東南アジア,オセアニアなどに広く分布しています(津田,2000).

※3.タイワンシオカラトンボの南琉球での記録を本ページではいちおう○?印にしているが,尾園ら(2007)には西表島や石垣島の記録に疑問符が付けられていて,尾園ら(2022)では分布が消されているので,○印を付けない方がいいかもしれない.

写真24.タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum のオス(左)とメス(右).いずれも台湾.縁紋が黒色ではなく褐色をしているのが特徴.

台湾にはクロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum の亜種であるコクロイトトンボ Paracercion calamorum dyeri が分布しています.見た目はそっくりですが,やや小ぶりです.こちらは東南アジアにも分布が広がっています.

写真25.コクロイトトンボ Paracercion calamorum dyeri (台湾)(左),クロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum (兵庫県)(右).

最後に紹介するのはハッチョウトンボ Nannophya pygmaea です.ハッチョウトンボは南西諸島には分布せず,日本国内と台湾に分布するトンボです.台湾では中部から北部にかけて散発的に見られるそうです(汪,2000).ハッチョウトンボは世界最小の不均翅類として有名ですが,台湾にはもう1種小さな不均翅類,アサケトンボ Nannophyopsis clara がいます.これは全身が黒く,オスの腹部先端がふくらんでいて先が尖っており,それを下に曲げるような姿勢をよくとるので,ジガバチのように見えます.一種の擬態かもしれません.

写真26.アサケトンボ Nannophyopsis clara のオス(台湾)(左),ハッチョウトンボのオス(兵庫県)(右).ともに体長14mm前後.

以上,台湾のトンボたちと南西諸島のトンボたちの共通種を見てきました.一つ面白く感じたのは,津田氏のリスト(津田,2000)の台湾のトンボのほとんどに和名が付いていることです.その理由は定かではありませんが,台湾のトンボ研究に日本人が多く関わっていたからかもしれません.著者の津田氏はお亡くなりになっていますので,お聞きすることもできません.

南西諸島のトンボを語る場合,台湾のトンボに目を向けることは非常に重要であると考えます.国をまたぐというと大げさな気がしますが,トンボたちにとっては,わずか111kmほどの海で隔てられているだけですし,地史的には南琉球と一体であった時代もあったのですから.ただ,私の持つ資料や取材力では,台湾のトンボに関して十分な記述ができないのが残念です.

南西諸島のトンボを語る場合,台湾のトンボに目を向けることは非常に重要であると考えます.国をまたぐというと大げさな気がしますが,トンボたちにとっては,わずか111kmほどの海で隔てられているだけですし,地史的には南琉球と一体であった時代もあったのですから.ただ,私の持つ資料や取材力では,台湾のトンボに関して十分な記述ができないのが残念です.

参考文献

朝比奈正二郎,1958a.日本の蜻蛉 資料16.新昆蟲 11(4):58-62.

朝比奈正二郎,1958b.日本の蜻蛉 資料19.新昆蟲 11(11):54-58.

石田省三,1969.原色日本昆虫生態図鑑 Ⅱトンボ編.261pp.,保育社,大阪.

江平憲治,2023.鹿児島県のトンボ 資料編.418pp.,南方新社,鹿児島.

尾園 暁・渡辺賢一・焼田理一郎・小浜継雄,2007.沖縄のトンボ図鑑.200pp.,いかだ社,東京.

尾園 暁・川島逸郎・二橋亮,2022.日本のトンボ 改訂版.電子書籍.文一総合出版.東京.

Odonata of China, https://dragonflies.kiz.ac.cn/.

Sasamoto, A. & R. Futahashi, 2013. Taxonomic revision of the status of Orthetrum triangulare and melania group (Anisoptera: Libellulidae) based on molecular phylogenetic analyses and morphological comparisons, with a description of three new subspecies of melania. Tombo 55(1/4):57-82.

杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司,1999.原色日本トンボ幼虫成虫大図鑑.北海道大学図書刊行会.札幌.

津田滋,2000.世界のトンボ分布目録.自刊.

吉田一夫・布川洋之,2009.徳島県のトンボ.337pp. せいぶ印刷,高知.

List of Odonata species of Taiwan. Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Odonata_species_of_Taiwan.

渡辺賢一,1989.琉球列島における分布拡大蜻蛉種について.Tombo 32(1/4):54-56.

汪 良沖,2000.台灣的蜻蛉.349pp.,人人月暦股イ分有限公司,台北.

World Odonata List. https://www.pugetsound.edu/puget-sound-museum-natural-history/biodiversity-resources/insects/dragonflies/world-odonata-list.