沖縄県のトンボたちの第3回目は均翅亜目の紹介です.均翅亜目の中でもイトトンボ上科に属する,いわゆるイトトンボ類は,私が密かに好意を抱いているトンボたちです.そのせいか,文章や写真が多くなってしまいました.均翅亜目のうち,イトトンボ類は標本にしても色や形がほとんど生時の状態で残らないので,写真がその美しさを保存できる唯一の手段のように思えます.標本の場合,私は無水エタノールに浸ける液浸標本にしていますが,これは結構いい成績です.

春のこの時期には,ちょっと早いものの,均翅類の成虫はだいたい出現していると思われます.最盛期にはなっていないにしても,未熟なものを含めてどれだけ出会えるかというところでしょう.

まずはカワトンボ科からです.沖縄県に分布するカワトンボ科はクロイワカワトンボとリュウキュウハグロトンボです.いずれも過去に見たことがあるのですが,リュウキュウハグロトンボは非常に未熟な個体しか見ていません.翅の内側の青く輝く色を見てみたいものです.

■カワトンボ科

沖縄県の2種のカワトンボは,いずれも日本特産種です.

◆クロイワカワトンボ Psolodesmus kuroiwae Oguma, 1913

山間の薄暗い渓流に生息するカワトンボです.以前台湾に遠征したときに見たシロオビカワトンボ Psolodesmus mandarinusと近縁です.昔はこの亜種 Psolodesmus mandarinus kuroiwae とされていたぐらいです.

▲クロイワカワトンボのオス.4/15.▲

▲クロイワカワトンボの近縁種,台湾のシロオビカワトンボ.▲

もう少し簡単に見つかるだろうと思っていましたが,今回の源流域はトンボの姿が非常に少ない状況で,このオス1頭だけでした.結構長期間成虫が飛ぶトンボですので,また機会があればチャレンジしたいです.

◆リュウキュウハグロトンボ Matrona japonica (Förster, 1897)

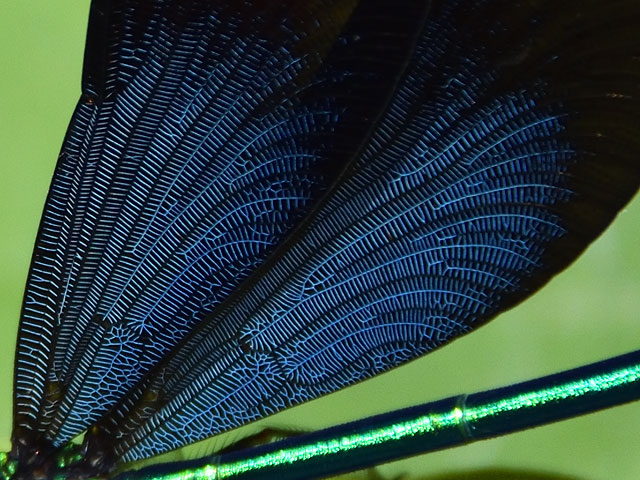

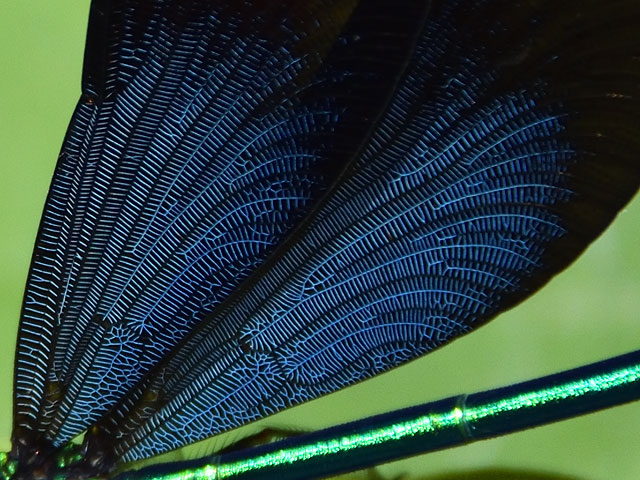

兵庫県ではアオハダトンボの翅が美しく輝きますが,リュウキュウハグロトンボの水色の輝きはそれ以上かもしれません.これは翅脈の輝きです.奄美大島にも分布しています.

▲リュウキュウハグロトンボのオス.基部が水色に輝き美しい.4/19.▲

林道を歩くと,まだ未熟な個体が木漏れ日に身を置いていました.近づくとひらひらと飛んで逃げ,また別の木漏れ日の射すところに止まります.それなりの数がいましたし,翅の輝きもはっきりと現れていましたので,羽化が始まってしばらく経っているように見受けられました.中にはまだ羽化してから間が経っていない個体も混じっていました.このようなオスは,翅に青みが全くなく,茶色に透き通って見えます.

▲羽化して間がないリュウキュウハグロトンボのオス.4/19.▲

オスには縁紋がありませんが,メスには白い偽縁紋が見られます.また翅の裏側(たたんだ翅の外側)の翅脈が黄褐色をしていて,全体として金色に見えます.メスの翅の内側は水色の部分がはっきりしていません,光線の加減でわずかに青みを帯びて見えることがあります.

▲リュウキュウハグロトンボのメス.内側はわずかに青みを帯びる.4/19.▲

繁殖活動を始めているペアもいました.オスはメスの後ろをホバリングするように左右に振れて飛び,メスを誘引しようとしています.こういった行動をじっくりと観察したいものですが,今回はとにかくできるだけたくさんのトンボに出会うのが目的ですので腰を落ち着けられません.30年ぶりの現地の状況を見た上で,また行動観察の作戦を立てようと考えています.

▲水色の輝きは翅室ではなく翅脈の色であることが分かる.4/19.▲

■トゲオトンボ科

1985年の日本産トンボ大図鑑(講談社)を見ると,日本に分布するトゲオトンボ科は3種1亜種で記載されています.それが最新の2022年の図鑑(日本のトンボ改訂版,文一総合出版)では7種1亜種に増えています.そのうち沖縄県には3種が分布しています.再検討によって種が細分化されたからです.トゲオトンボ類にはあまり移動性がなく地理的隔離が生じやすく種分化が進みやすいのかもしれません.それが証拠に,沖縄本島には,名護市あたりを境界にヤンバルトゲオトンボとオキナワトゲオトンボの2種が隣接して分布しています.

◆ヤエヤマトゲオトンボ Rhipidolestes aculeatus Ris, 1912

1985年の図鑑では,ヤエヤマトゲオトンボは西表島,石垣島,九州本土に分布すると記載されていますが,現在では九州本土の個体群はヤクシマトゲオトンボとして別種となっています.ヤエヤマトゲオトンボは台湾にも分布していますので,日本特産種というわけではありません.32年前に訪れたときにはどうしてもメスを見つけられなかったので,今回はメスを見つけたいと張り切って探索しました.

▲ヤエヤマトゲオトンボのオス.上:4/15,下:4/16.▲

メスを探すために,同じ場所を2回訪れました.しかし個体数は非常に少なくオスばかりでした.やっと見つけたメスは,流れを歩いているときに処女飛行に飛び立った個体でした.雄性先熟しているのでしょうか,今がちょうど羽化期のように見えました.

▲目の前に飛び上がってきたヤエヤマトゲオトンボの処女飛行メス.4/16.▲

どうも私はヤエヤマトゲオトンボのメスには縁がないようです.あといくら探しても見つかりませんでした.

◆オキナワトゲオトンボ Rhipidolestes okinawanus Asahina, 1951

沖縄本島に分布するトゲオトンボは,以前はリュウキュウトゲオトンボ1種とされていました.2005年に沖縄本島に分布するトゲオトンボがオキナワトゲオトンボとヤンバルトゲオトンボに分けられました.これを分けた文献には,オキナワトゲオトンボは「多野岳の南西部に分布する」と書かれていましたが,最新の「日本のトンボ改訂版」には,「平南川,源河大川,大浦川以西に分布する」と書かれています.地図で見ると,平南川,源河大川,大浦川はだいたい南北直線上に位置しています(地図参照).

▲各地の位置関係.「国土地理院タイルに文字や線を記入して掲載」.▲

今回私が観察した2ヶ所は,上の図でいうと,その境界線の少し西および境界線上あたりに位置します.ぎりぎりオキナワトゲオトンボの分布範囲です.最近は便利になって,スマホのGPS情報で自分の位置を示し,スクリーンショット保存すれば地図上に観察位置が記録されますので,間違いありません.

では,まず上の境界線より明らかに西に位置する場所での記録です.

▲オキナワトゲオトンボのオス.境界線より明らかに西の地点A.4/19.▲

このオスは明らかにオキナワトゲオトンボです.翅端に明瞭な褐色斑があります.いわゆるノシメ斑的な斑紋です.30年前に来たときには,こういう模様の「リュウキュウトゲオトンボ」を見たいと思ったものですが,今考えると別種なんですね.オキナワトゲオトンボのもう一つのはっきりとした特長は,顔面が赤いということです.下の写真を見ればはっきりします.

▲オキナワトゲオトンボの特徴である赤い顔面.4/19.▲

ここでもメスを探しましたが見つからないな,などと思っていると,またもや処女飛行メスの登場です.やはり羽化期なんですね.それもメスの羽化.ヤエヤマトゲオトンボの場合と偶然が重なりました.

▲オキナワトゲオトンボの処女飛行メス.4/19.▲

もう一ヶ所探してみようということで,少し移動して水の少ない沢に入ってみました.シコクトゲオトンボの探索経験でだいたいの生息環境はつかめていますので,なんか自信を持って探索できます.オスがいました.しかし今度のオスは翅端の褐色斑がうすいのです.ヤンバルトゲオトンボでもうっすら翅端に褐色斑が見えることがあるのでちょっと迷います.

▲オキナワトゲオトンボ?のオス.境界線に非常に近い地点B.4/19.▲

しかもこの個体,顔面の赤を確認しませんでした.うっかりしていますねぇ,そのときは翅端の褐色斑を見てオキナワトゲオトンボだと信じ切っていましたから.あとで写真を見て疑いが生じました.困ったものです.地点A,地点Bは同じ水系ですので多分オキナワトゲオトンボでいいと思いますが,観察に慎重にしなければなりません.またもや教訓を残しました.採集の重要性はこういうところにあるんでしょうね.もう行く機会はないかもしれませんが,チャンスがあればこの沢でもう一度確認したいものです.同じ水系に近縁の別種がいるというのは面白いことですからね.

ところで,ここでもまた,またまた,処女飛行個体です.ただしこれはオスでした.

▲オキナワトゲオトンボ?の処女飛行オス.境界線に非常に近い地点B.4/19.▲

◆ヤンバルトゲオトンボ Rhipidolestes shozoi Ishida, 2005

次はヤンバルトゲオトンボです.観察場所は境界線から明らかに北なので,間違いないでしょう.ここは,沢というより,いわゆる斜面から水が湧き出している典型的な生息環境です.ここではオスたちが4,5頭お互い干渉し合いながら飛んでいました.もう繁殖活動期に入っているようです.一応確認しておきましょう.

▲ヤンバルトゲオトンボのオス.顔面は黒いが翅端には淡い褐色斑がある.4/19.▲

写真でっはちょっとわかりにくいですが,顔面は黒いです.しかし翅端にはうっすらと褐色斑が認められます.上の「オキナワトゲオトンボ?」の写真と比べてどうでしょうか.迷いだしたらきりがありません.

▲ヤンバルトゲオトンボのオスたち.ここは陽が当たり写真には好都合.4/19.▲

ところで,またまたまたの話になるのですが,ここでもメスが羽化したり処女飛行に飛び立ったりしていたのです.オスたちはもう繁殖活動に入っているような動きをしているのに,メスが羽化していました.ただ羽化途中のメスとは時間の関係で最後まで観察することはできませんでした.

▲羽化途中のヤンバルトゲオトンボのメス.4/19.▲

▲処女飛行に飛び立ったヤンバルトゲオトンボのメス.▲

三度目の正直といいますか,これだけ同じことが起きますと,雄性先熟が起きているといいたくなります.オスはかなり成熟しているのに1頭を除いてメスばかりが羽化をしている,トゲオトンボは雄性先熟する傾向があるトンボであるという仮説を立てることに無理はないように思います.

こんな感じで,3種のトゲオトンボの観察は今回とても自分的には盛り上がりました.

■ミナミカワトンボ科

沖縄県には,コナカハグロトンボとチビカワトンボの2種が分布します.チビカワトンボの方が少ないようで,30年前に見たことはありましたが,今回も出会ってみたいトンボでした.が不発でした.コナカハグロトンボは30年前には大群が飛び交っていました.でも今回は時期がまだ早いのか,数は少なかったです.

◆コナカハグロトンボ Euphaea yayeyamana Oguma, 1913

コナカハグロトンボには山地から平地までの川の流域で出会いました.比較的広い範囲の流程に分布しているように感じました.ただ出会った数はどこでも2,3頭というところでした.季節が早いのか減っているのかは,私には分かりません.

▲山間の渓流で見たコナカハグロトンボのオスとメス.4/16.▲

▲平地の深い川で活動するコナカハグロトンボ.4/20.▲

▲平地では樹陰に止まっていることも多い.▲

このトンボは群れている姿が一番似合っていますので,季節が進んでそうなっていることを祈っています.

■モノサシトンボ科

沖縄県のモノサシトンボ科といえばルリモントンボのなかまです.沖縄県には2種のルリモントンボが分布しており,いずれも固有種です.マサキルリモントンボには,今回出会うことができませんでした.

◆リュウキュウルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis Asahina, 1951

このトンボはもう少し簡単に出会えるかと思っていましたが,他のトンボ同様,出が遅いのか私の探し方が悪いのか,出会ったのはたったの1頭でした.兵庫県に分布するモノサシトンボ科は,グンバイトンボとモノサシトンボですが,いずれも地味なトンボです.しかしリュウキュウルリモントンボに出会ったときは,その鮮やかさに見とれてしまいました.南国のルリモントンボは本当にきれいです.

▲たった1頭だけ出会ったリュウキュウルリモントンボのオス.4/20.▲

沖縄県のトンボといえば,どうしてもミナミヤンマなどの大型のトンボに注目が行きます.しかし可憐なイトトンボ類の美しさはまた別格のもので,海水性熱帯魚を彷彿とさせてくれます.そしてこの輝きを残せるのは写真しかないと思います.

■イトトンボ科

沖縄県のイトトンボ科には,地域特産種というのがありません.すべてが広域分布種です.一方モノサシトンボ科ルリモントンボ属の各種はすべて地域特産種です.近い親戚の分類群でありながら,この違いにはとても興味深いものがあります.もっとも日本産イトトンボ科のほとんどは海外にも分布域を持つ広域分布種です.日本特産種というのはオゼイトトンボぐらいでしょうか.移動性がないトンボのように見えますが,結構移動して分布を拡大させているのかもしれません.

◆リュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum Asahina, 1967

小さな湿地状の池で繁殖活動をしている姿を見ました.またおよそ近くに生息場所がないと思われるような林縁に止まっている個体もありました.さらに街中の公園の池にもたくさん集まっていました.本土のベニイトトンボは絶滅危惧種に指定されていますが,こちらはキイトトンボより普通に見られる感じがします.

▲水たまり状の湿地に集まって産卵するリュウキュウベニイトトンボ.4/16.▲

▲どこから来たのか林縁に止まっていたリュウキュウベニイトトンボのオス.4/17.▲

繁殖活動は,午前から昼過ぎにかけて行われていました.午後に訪れた街中の公園の池ではもう繁殖活動は終わっていて,オスもメスも周辺の草地でのんびり過ごしていました.ただ面白いことに,オスばかりが集まっているところにはメスの姿がなく,メスは,オスほどの密度ではありませんが,オスを避けて別の場所に集まっているように見えました.

▲街中の公園の池にいたリュウキュウベニイトトンボ.4/19.▲

▲同じく街中の池周辺の草地で休むオス(上)とメス(下).▲

メスには腹部先端の背面に黒斑部分があるので,比較的容易に見分けられます.パッと見ると腹部先端が黒く汚れているように見えます.

◆アカナガイトトンボ Pseudagrion pilidorsum pilidorsum (Brauer, 1868)

流水性のイトトンボです.32年前に来たときには流れにたくさん集まっている姿を見ました.今回は数が少なく,出会ったのはオス2頭だけでした.1頭は小さな沢が川に流れ込んでいるような場所でした.オスが単独で止まっていました.

▲アカナガイトトンボのオス.エキゾチックな色彩である.▲

もう1頭は川の上流で,リュウキュウハグロトンボに混じって飛んでいました.水面上で結構長い時間停止飛翔をしていました.通常ならこれは写真になるところですが,サブカメラではダメでした.暗くて距離が離れていたこともあり,マニュアル撮影でピントが来たのがありませんでした.このトンボは台湾ではイヤというほど見ました.

◆ヒメイトトンボ Agriocnemis pygmaea pygmaea (Rambur, 1842)

近縁のコフキヒメイトトンボはお隣の徳島県にも分布していますが,ヒメイトトンボは南西諸島まで出かけないとその姿を見ることができません.今回幸いにも水田の端に生えている植物の間に,ヒメイトトンボたちが飛び交っているのに出会うことができました.

▲水田横の草が生えているところに集まっていたヒメイトトンボ.4/20.▲

▲朝早かったので,朝露に濡れたヒメイトトンボのオス.4/19.▲

▲ヒメイトトンボの成熟メス.4/19.▲

とにかく小さなトンボです.ヒヌマイトトンボやモートンイトトンボよりも小さいのではないかと思います.探そうという気にならないと見過ごしてしまいそうです.実際,この場所には2回来たのですが,1回目は目に入りませんでした.

ヒメイトトンボはコフキヒメイトトンボのようにオスが白い粉を吹くことはありませんが,胸部に少しだけ粉を吹くような個体が存在します.

▲普通のヒメイトトンボ成熟オス.4/19.▲

▲ほんの少しだけ胸部や脚の腿節に白粉が見られる成熟オス.▲

メスは,アジアイトトンボのように,成熟にともなって体色や眼後紋が変化していきます.未熟な頃は赤い色をしていますが,腹部から緑色へと変化していくようです.

▲未熟なメス.赤い地色で腹部背面の黒条が不十分で,眼後紋は赤く広い.▲

▲少し成熟が進んだメス.腹部は緑味を帯び背面の黒条がはっきりとしてきた.▲

▲胸部にも緑色が出てきて,眼後紋の水色の点がはっきりし始めた.▲

▲赤色部分がほとんど消え,眼後紋の水色の斑点がよく目立つ.▲

メスの眼後紋の変化については,図鑑などではあまり詳しく記載されていないので,注意をしておく必要があると思います.アジアイトトンボやアオモンイトトンボでも類似の変化が見られます.

◆ムスジイトトンボ Paracercion melanotum (Selys, 1876)

ムスジイトトンボは,南方に分布中心を持ち,国内外に広く分布する広域分布種です.最近はそうでもなくなりましたが,兵庫県では海岸近くの池に多く見られたトンボです.沖縄でも,海岸近くの市街地の池で観察しました.兵庫県の観察では,潜水産卵をするのが普通のようです.しかしここでは,潜水できるような植物に産卵するときでも,潜水は行いませんでした.

▲ムスジイトトンボの産卵.潜水は行わず水面上で産卵を続ける.▲

以前兵庫県でムスジイトトンボの産卵を写真に収めようとして探し回っていましたが,なかなか見つからないとずっと思っていました.そしてそれは,潜水産卵を主にやっているからだと気づきました.同じトンボでもところ変われば品変わるという感じで,行動の違いを観察するとまた遠くへ来た感じがします.いとも簡単に産卵の写真が撮れました.

▲移動しながら産卵を続けるムスジイトトンボのペア.▲

◆アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)

アオモンイトトンボも本州・四国・九州から南西諸島に広く分布しています.兵庫県でも極めて普通種です.沖縄にもちゃんといました.こちらも同じように,午後の公園の池でメスが単独で産卵していました.丘陵地の水田にもいました.

▲公園の池でたむろするアオモンイトトンボのオス.▲

▲午後に単独産卵する性質は,沖縄でも変わらない.▲

▲丘陵地の水田では,ヒメイトトンボに混じって,飛んでいた.▲

さて,以上で今回の遠征旅行で見たトンボの紹介を終わります.写真としては27種類,あと写真にならなかったのが,オオキイロトンボ,オオヤマトンボ,タイワンウチワヤンマ,ギンヤンマです.まあ30種類見られたらよしとするべきでしょうか.

なお人づてに入った地元の情報では,今年はまだオキナワサラサヤンマを見ていないということだそうです.同時期に沖縄のトンボを見に行った人も,例年と少し違うと感想をもらしていました.私も,個体数・種類とも思ったよりトンボが少ないと感じました.まあ私の感想は32年ぶりの訪問なので当てになりませんが,やはりちょっとトンボの数が少なく,違和感を感じました.あと,オキナワコヤマトンボ,リュウキュウトンボなどもすでに飛んでいたとのことです.

それでは沖縄の報告はこの辺で.

![]()

▲タイリクショウジョウトンボの未熟なオス.メスとよく似た色彩である.4/16.▲

▲タイリクショウジョウトンボの未熟なオス.メスとよく似た色彩である.4/16.▲